Публикация

Образование и Культура

Эдуард Б. Атанесян

1. Об образовании

Учеба (обучение) – это библейский завет.

Человек всегда стремился к знаниям. Даже библейский эпизод о запретном плоде, наряду с другими аспектами, отражает человеческую склонность к познанию нового, пониманию неизведанного. Однако трудность, как в прошлом, так и в настоящем, часто заключается не в самом получении знаний, а в готовности к ним, в способности их усвоить. В случае Адама и Евы – как в прямом, так и в переносном смысле.

Обучение и образование в широком смысле – это систематизация знаний, осознание причинно-следственных связей, изучение и анализ опыта других и собственного, а также его применение в жизни, вне зависимости от возраста, сферы деятельности или поставленных задач. Если биологическое воспроизводство приносит в мир нового человека со свойствами, унаследованными от предков, а возможно, и с проблемами (или добавляя к ним новые), то образование, воспроизводя целое общество, способно сделать его более сильным и жизнеспособным, преодолевая прежние недостатки.

Вкупе с семьей образование, в широком смысле, формирует ту среду, отсутствие которой государство вынуждено компенсировать посредством увеличения количества тюрем и больниц.

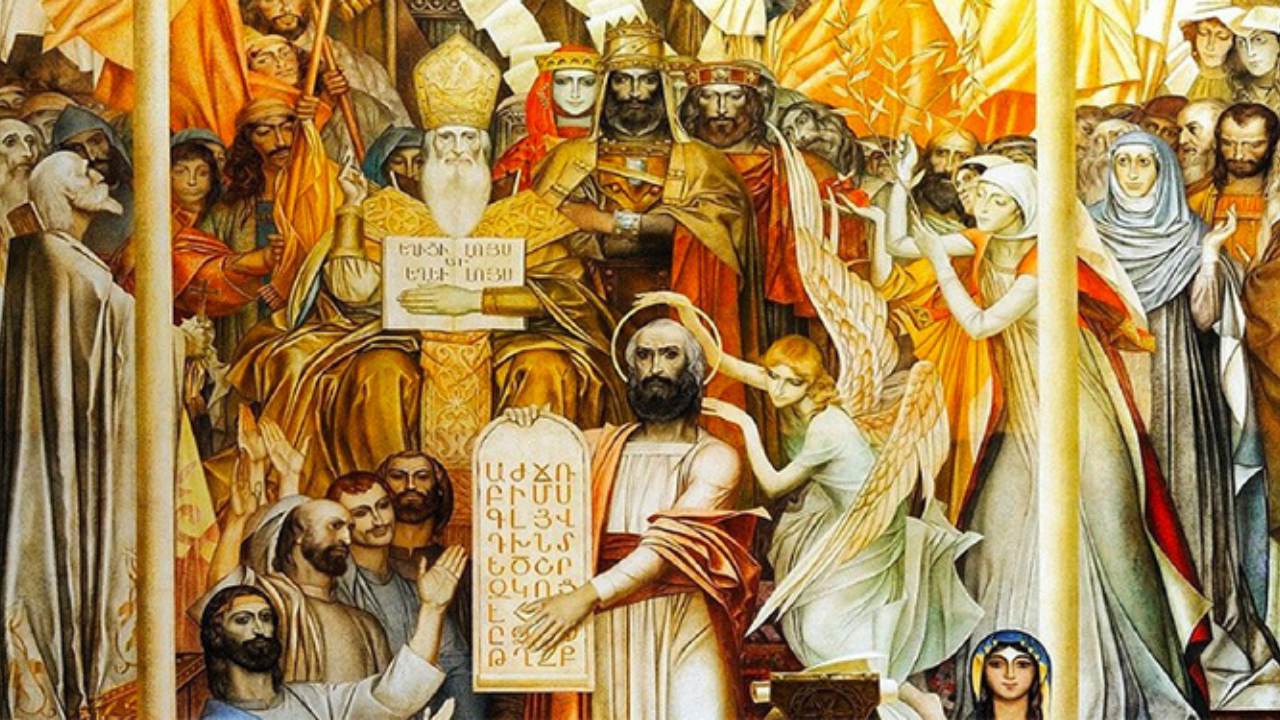

Заповедь о необходимости обучения привела среди армян к изобретению армянского алфавита и, самой первой идеей из Библии, воспроизведенной армянскими буквами, закрепила формулу выживания нашего народа в течение последующих 15-и веков испытаний: «…Познать мудрость и наставление, понять слова разума»(2). Создание письменности, ставшее поворотным моментом истории, – блестящий пример объединения усилий Государства и Церкви ради своего народа и претворения в жизнь стратегического государственного проекта(3). Результат этого государственного начинания, реализованного в V веке, был настолько значительным, что, по словам Корюна, его хватило для создания алфавитов для соседних Вирка и Агванка(4).

Изобретение письменности в Армении сопровождалось, как сказали бы сегодня, «выверенной кадровой политикой»: воспитанием и подготовкой к просветительской миссии целого поколения выдающихся деятелей, ставших у истоков армянской мысли. А затем – переводческая деятельность, «арменизация» духовной и светской жизни, начало армянского «Золотого века» и внедрение основ системы общего и высшего образования в армянском обществе. Отметим, что создание письменности привело к «арменификации» официальной письменной традиции страны, ранее базировавшейся на арамейском и греческом языках, от чего мы, ежедневно пользующиеся иностранными и иноязычными операционными системами, сегодня далеки.

Национальная образовательная система, сформировавшаяся после создания собственной письменности, строилась на сочетании двух ключевых компонентов: передового опыта эпохи и национальной идентичности. Именно благодаря этому армяне, несмотря на влияние различных «полюсов силы», сумели сохранить свою целостность и не растворились в борьбе между державами и цивилизациями, продолжая жить и творить как самостоятельная и, во многом, самодостаточная нация. Система, начавшаяся с монастырских школ, еще в Средние века – раньше, чем Европа, создала свои университеты, а в период упадка армянской аристократии взяла на себя функцию формирования национального лидерства.

Формула воспитания и образования армян на основе передового опыта других востребована и сегодня, поскольку игнорирование одного из этих компонентов неизбежно ведет либо к подготовке профессиональных кадров для других, либо к «замене» знаний нашей молодежи дипломами. Именно поэтому наряду с миссией передачи общих, жизненно-важных и профессиональных знаний система образования остается основой существования, сохранения и созидания нации.

Прежде чем предпринимать шаги по модернизации системы образования и, тем более, адаптировать нынешние, считающиеся «прогрессивными» модели к нашим реалиям, было бы полезно изучить старые, но проверенные временем подходы и образовательные методы, задействованные Церковью, особенно в сфере арменоведения, которые веками, даже в условиях различных выводов и отсутствия государственной поддержки, формировали национальный кадровый потенциал.

Благодаря такому образованию и воспитанию, образно говоря, человек, действительно узнавший свой народ, не ассоциировал национальное с чем-то «эрзац-армянским»(6) (что в противном случае могло бы с легкостью произойти после знакомства с миром), а с «подлинно армянским»(7) как путем самосовершенствования. Сказанное не отрицает важность передового опыта в сфере образования, однако при выборе пути и метода необходимо не просто соблазняться чем-то одним, а глубоко ознакомиться с разными подходами, например, традиционными моделями Сингапура, Японии, Израиля, Китая и других стран, постоянно осознавая, что конечная цель – воспитание армянина. По этой причине система образования не может функционировать вне национальной повестки – «асинхронно», это подразумевает совершенствование существующей государственной системы образования и переход к (обще)национальной образовательной системе. Это, в свою очередь, предполагает вовлечение всего интеллектуального и образовательного потенциала армянства в дело воспитания новых поколений, включая открытие (или восстановление) национальных учебных заведений за пределами РА, модернизацию систем школьного, профессионального и высшего образования, разработку образовательных программ, соответствующих современным вызовам и национальным интересам. Инвентаризация армянского и проармянского научно-педагогического потенциала в мире и обмен профессиональными кадрами между образовательными центрами Армении и Диаспоры создаст благоприятную почву для новых исследований и программ, обогащая все сегменты армянского общества. Оставаясь консервативным в ценностях и целях, образование, тем не менее, должно обеспечивать динамичность в обществе, создавая «социальные лифты» для одаренных и талантливых людей независимо от их материальных возможностей. С другой стороны, игнорирование образования в условиях здоровой конкуренции должно гарантировать выбывание из гонки тех, кто пренебрегает саморазвитием.

Приоритезация образования в обществе как индивидуального и профессионального пути предполагает радикальное изменение отношения к педагогу и учителю(8), а также гармонизацию формы и содержания образовательной политики. Бессмысленно надеяться на адекватное отношение к знаниям и учебе, если благодаря современной поп-культуре у молодежи формируется образ учителя, профессора или интеллектуала как физически немощного и материально необеспеченного человека с чудаковатой внешностью и манерой речи.

Пересмотр акцентов необходим и в более глубинных вопросах.

Так, говоря о выдающихся личностях армянского происхождения, признанных как среди нас, так и со стороны других, мы часто склонны делать акцент именно на их значимости для человечества, рассматривая данных деятелей как воплощение «национальной гордости», а не как примеры людей, достигших вершин благодаря своему труду и целеустремленности. Оценивая результат, мы акцентируем прошлое, тогда как для философии образования главным является сам процесс: не прекрасное, но статичное прошлое, а динамичное будущее; не итог, а формула его достижения.

Одной из стратегических задач национальной повестки в сфере образования является формирование и совершенствование национальной элиты. Одним из тяжелейших системных ударов по армянскому народу и государственности в нашей истории стало почти полное уничтожение родовой аристократии, которое целенаправленно осуществлялось с целью обезглавить, сломить волю и подчинить армян(8). Утрата данного сословия означала не просто потерю людей, но и разрушение традиций лидерства, преданности и служения. Несмотря на присущие ей недостатки, обусловленные человеческой природой как таковой, аристократия была своего рода «закваской» армянской государственности, источником для ее регенерации. Наследственный характер этого института подразумевал передачу из поколения в поколение не только прав, но и обязанностей, ответственности, готовности в моменты опасности со своими отпрысками встать в первых рядах и вести за собой народ. Помимо того, эта прослойка, благодаря своей образованности и консерватизму, воспринималась как олицетворение моральных качеств, ценностей и авторитета, как законодатель и носитель норм общественного поведения и культуры речи. Общество, лишенное элиты, выполняющих данные функции, отличается склонностью к мещанству, провинциализму и потугами навязать надменное высокомерие в качестве «аристократических манер».

На наш взгляд, Армении сегодня необходима подобная «нео-аристократия» как неделимое ядро нации, носитель ее духа, генофонда и миссии на индивидуальном уровне. Это начинание для армян особенно актуально в наши дни, когда в силу современных общественно-политических реалий ни происхождение и ни социальный статус уже не могут стать пропуском в сообщество, которое, предположительно, должно состоять из лиц, уже «взявших свой крест». Приходится с сожалением констатировать, что более 30 лет, прошедших с момента независимости, не стали периодом воспитания общественно-политической элиты из представителей нового поколения. Между тем, это – процесс, который успешно осуществляли и продолжают реализовывать все наши соседи. Напротив, в нашей действительности селекцией и образовательной деятельностью в большей степени занимались посторонние силы, выбирая перспективных молодых людей, исследователей и специалистов, обучая их в соответствии со своими представлениями, ценностями и задачами, знакомя их друг с другом, формируя между ними социальные связи, организовывая для них различные мероприятия и т. д.

Попытки продвижения отдельных личностей предпринимались при всех сменявших друг друга администрациях. Однако единственной относительно системной инициативой, направленной на работу с большими группами, стало создание молодежного движения «Базе». Но оно, будучи политическим явлением своего времени, просуществовало недолго. Существует множество причин, по которым государство, ограничивавшееся исключительно контролем во всех сферах общественной жизни, не смогло сформировать элиту. Отметим некоторые из них. Во-первых, в независимой Армении никогда не проводилась единая кадровая политика, а правящие политические команды продвигали отдельных людей с логикой самовоспроизводства и продолжения собственной линии. Во-вторых, срок каденции любой команды в силу естественных причин не достаточен для формирования новой общественно-политической элиты, притом, что каждая последующая власть фактически отказывалась от «проектов» предшественников и начинала новые, и так далее. В-третьих, в основе шагов по продвижению новых людей не была заложена единая, надполитическая идея, лежащая вне логики обслуживания сугубо текущей повестки. И, наконец, неэффективность (в целом, несистемной) селекционной работы за годы независимости обусловлена и тем, что «избранные кадры» рассматривали свое продвижение не в контексте предстоящей миссии, а как «социальные лифты» и способ построения карьеры. Спустя три десятилетия на фоне кризиса политической мысли и традиционной идеологии в Армении, а также распространения либеральных взглядов, проблема становится еще сложнее. Право на принятие решений и определение собственного жизненного пути отныне не регламентируется не только юридическими, но и моральными и ценностными ограничениями. Следовательно, необходимым условием для формирования общественно-политического класса страны является фактор готовности человека взять на себя миссию и осознавать свою ответственность за нее.

Посвящение себя чему-либо не подпадает под правовое регулирование и не может быть навязано, однако, как моральный долг, оно может вытекать из миссии выдающихся предков человека – хотя и не всех. Следовательно, на данном сложном этапе национальной истории, когда надежды и представления о будущем связываются с необходимостью духовного и морально-психологического возрождения нации, любые усилия в этом направлении нельзя считать полноценными без восстановления национальной элиты как общественного и культурного явления. Сегодня, когда от армянской аристократии остались лишь осколки, речь не идет о поиске потомков армянских дворян и наделении их какими-то правами, хотя те, кто несут в себе гены именитых предков, могут и должны внести свой вклад в возрождение нации. Целью программы должно стать привлечение мудрых, скромных и готовых служить своему народу и Родине личностей, которые связывают и будут связывать свой путь личного и профессионального становления с Арменией, в том числе – как долг памяти своих предков. В институциональном плане целевая группа должна быть не «клубом избранных», а платформой единомышленников, разделяющих единые ценности и открытой для тех, кто готов жертвовать нации свое, а не растаскивать то, что предназначено для нее другими. И здесь свою роль должна сыграть ААЦ, поскольку, как уже отмечалось, политический характер формирования государственной власти и хронологические рамки ее деятельности усложняют реализацию долгосрочных проектов. Помимо прочего, реализация подобной программы как возрождения историко-культурного феномена может способствовать повышению интереса людей к своим корням, углублению знаний о Родине и укреплению национальной идентичности как в Армении, так и в Диаспоре.

2. О культуре

Культура, как результат творческой жизни человека и народа, представляет собой совокупность материальных и нематериальных ценностей, формирующую среду и атмосферу жизни и деятельности, оказывая влияние на мировоззрение, образ жизни, общественное поведение, вкусы и предпочтения.

Это непрерывный процесс воспроизведения важных и родных «форм» и «образов», сопровождающий человечество на протяжении всей его истории. Так, например, назначением скульптур, орнаментов и рисунков было воссоздание важных деятелей или элементов природы; музыкальные инструменты передавали звуки природы; радостная или грустная музыка отражала эмоциональное состояние и настроение; танцы – движения животных и природных явлений; ковры и одежда – природные образы и цвета. Та же логика сохраняется и в архитектуре, включая создание масштабных построек: искусственные холмы и египетские пирамиды воссоздавали горы, а сады Семирамиды – пышную растительность ее родины.

Будучи тесно связанной с природой и средой обитания человека, культура через многочисленные материальные и нематериальные нити влияет как на внешний, так и внутренний мир человека, гармонизируя их. Она не только отражает и воспроизводит окружающий мир, но и создает его. Культура по своей природе гибка и пластична: форма плавно переходит в содержание, а содержание трансформируется обратно в форму. Так, мы осознаем, что висящее на стене изображение Арарата, воспроизведенное на холсте маслом, является лишь копией, и тем не менее оно способно вызвать целую палитру эмоций, пробудить в памяти поэтические строки, посвященные горе. Декорации на театральной сцене, похожая на настоящую или полностью «условная» мебель, не являются реальными, но формируют необходимую для происходящего среду и т. д.

В этом заключается значимость культуры как «проводника» между условным и реальным, а постепенное стирание этой границы делает роль национальной культуры в жизни личности и нации еще более важной.

В эпоху стремительного развития современных технологий технические средства и цифровые инструменты позволяют формировать «воображаемую», «расширенную» и «управляемую» реальность, создавать искусственных собеседников, оживлять старые фотографии, генерировать эпизоды из жизни известных людей, а также контент, который не имеет отношения к реальности, но не отличается от нее. Качество фотографий и видеоматериалов, созданных при помощи искусственного интеллекта, стремительно совершенствуется, лишая человека возможности различать правду и ложь. Благодаря технологическому прогрессу современные информационные потоки, фильмы, музыка, игры и другие медиа создают яркую и красочную взаимосвязанную вселенную – со своими героями, событиями и законами, привлекая, прежде всего, внимание молодого поколения. Завладев вниманием и временем личности, все это приходит на смену его прежним предпочтениям и качественной литературе, которая развивает внутренний мир человека, критическое мышление и воображение, заменяя их готовым видеоконтентом, готовыми образами, формулами и поведенческими моделями (паттернами).

Виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект (AI), генерирующие невероятные сцены, затмевают очарование и тепло пейзажей родных краев, которые формируют наше восприятие с детства, превращая их в тусклые и неинтересные для детского сознания. По сравнению с осязаемыми, узнаваемыми образами «героев» современного мира и их невероятными способностями блекнут персонажи традиционного эпоса, героических сказаний и народных сказок – их подвиги перестают вдохновлять, а их масштабы кажутся незначительными. Подвиги современных героев, как правило, носят «физический» характер и почти никогда не затрагивают «духовные» аспекты – они практически всегда сражаются и побеждают других, но почти никогда не преодолевают свои собственные слабости(9).

Еще одной дезориентирующей особенностью современной культуры является то, что «зло» может быть «добрым», а «добро» – также «злым», формируя симпатию к первому и антипатию ко второму. Это особенно актуально для молодого поколения, которое с детства окружено разными «детскими», в том числе – нелепыми героями, мультфильмами, фильмами, которое сталкивается с их изображениями на одежде, игрушках, школьных принадлежностях и т. д., в результате чего на подсознательном уровне формирует ориентиры и примеры поведения на будущее(10).

Образ «идеального» героя, разными способами навязываемый более взрослой аудитории, подсознательно заставляет людей уделять больше внимания внешним «формам» – своим и окружающих – в ущерб внутреннему «содержанию». Навязчивая мода на пластические операции и стремление радикально изменить внешность, полностью соответствуя трендам «постгуманизма», формируют у масс убеждение в том, что человек подлежит совершенствованию, а его способности можно и нужно выводить на новый уровень.

Как следствие, искажается представление о естественной красоте человека, особенно когда речь заходит о модификации ДНК с целью «создания» людей с идеальными параметрами. Наиболее радикальные, не принимая собственную половую принадлежность, стремятся привести внешнюю «форму» в соответствие с «внутренним содержанием», прибегая к операциям по смене пола и другим радикальным мерам.

Эти негативные явления, конечно же, не направлены исключительно против армянства, а происходят во всем мире и затрагивают практически все народы. Представители старшего поколения еще помнят времена, когда борьба с влиянием «враждебной» культуры велась административно-командными методами – посредством запрета любых явлений, противоречащих официальной политике, и привлечением их организаторов к уголовной ответственности. И сегодня в некоторых обществах также предпринимаются радикальные меры для предотвращения проникновения нежелательных ценностей в страну (например, в Афганистане), однако применимость подобных методов с точки зрения цивилизационного подхода и эффективности остается спорной. Считаем, что в данном случае борьба с негативными явлениями должна вестись именно в культурной сфере, при этом ориентируясь не просто на запрет «плохого», а на формирование подлинного вкуса и спроса, на создание альтернативы «плохому» в виде «хорошего».

В этом смысле важную роль играет наша национальная культура, богатое и многогранное наследие которой, являясь хранилищем творческой мысли армянства, при грамотном применении современных технологий и правильной упаковке может сформировать внушительный конкурентный потенциал против внешних воздействий.

При переосмыслении национальной культуры первоочередной задачей является сбор и кодификация культурного наследия всего армянства, включая фрагменты, лишенные источников дальнейшей культурной подпитки вследствие утраты части Родины. И только после этого можно переходить к вопросу коммуникации творческого потенциала, отражающего национальные ценности и повестку, как на наше общество, так и на внешний мир. Благодаря своему богатому инструментарию культура способна воспроизводить национальное даже за пределами Родины, внося свой вклад в сохранение армянства.

Многообразие форм культурного наследия нации порой может выходить за рамки традиционной аксиологической орбиты, что обусловлено тенденциями глобализации, внешними воздействиями, особенностями среды, материальными факторами и другими аспектами. Однако, как показывает история, только творческая жизнь, основанная на сакральных ценностях и их отражении, способна рождать долговечные ценности, лежащие вне времени и пространства. В этом отношении еще одной важной функцией национальной культуры является фильтрация и «арменизация» нововведений и разнообразных творческих продуктов(11), проникающих в армянскую среду, их гармонизация с национальным наследием, дополнение их национальным содержанием и стилистическими нюансами. Речь идет о таких распространенных проявлениях материальной культуры, как архитектура, стремительно меняющая облик наших населенных пунктов; одежда, лишенная каких-либо национальных элементов, и др. В мире немало примеров сочетания старого и нового, современных трендов и традиционных ценностей при сохранении четких национальных образов. Наиболее известным из них, пожалуй, является пример Японии, которая, являясь передовым образцом научно-технического прогресса, сумела и продолжает основывать свою философию развития на собственном цивилизационном, а прежде всего – культурном наследии.

Исследователи нашей культуры и, вообще, все те, кто знакомятся с ней, отмечают, что, оставаясь национальной по форме, армянская культура по содержанию во многом созвучна общечеловеческим традиционным ценностям и восприятиям, что делает ее доступной и понятной даже в чужой среде. В этом смысле национальная культура является одним из ключевых инструментов армянской «мягкой силы» — способом донесения мировому сообществу смыслов, заложенных одним из древнейших народов мира, в достойной «обертке». Наш народ действительно занимает особое место в истории цивилизации, однако при представлении себя иностранцам мы должны стремиться донести не столько известные нарративы о том, «что армяне сделали для мира», сколько о том, что мы сделали для самих себя.

Примем также, что никакая нация не может быть духовно сильной и богатой исключительно в самой себе, без знакомства и взаимодействия с творческой мыслью других народов. Познание и восприятие мира в нашей среде не может выражаться в том, чтобы держать свои ворота запертыми перед современными «культурными веяниями». Чтобы осознать и понять свое собственное, общество должно быть знакомо с шедеврами мировой культуры, видеть культуру в ее целостности и взаимосвязанности, поскольку именно это и является подлинным мостом между народами.

Будучи основанной на логике творчества (созидания), культура свободна в своих формах. Тем не менее, подводя итог, отметим, что в рамках важнейшей задачи сохранения идентичности национальная культура имеет свои функции, к реализации которых необходимо привлекать как общество в целом, так и государство:

- четкое формулирование, развитие и популяризация национальных ценностей

- формирование национальной среды на Родине и ее воспроизводство за ее пределами

- защита армянства от культурных воздействий агрессивного характера

- гармонизация современных культурных тенденций с национальными смыслами

- сохранение и кодификация культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения

- развитие культуры как составляющей армянской «мягкой силы».

(1) Читателю представлена точка зрения эксперта на ценностные основы национальной идеологии. Исследование состоит из 5 частей, представленных последовательно, с включенными фотографиями, взятыми из Интернета. Перевод автора.

(3) Это еще раз доказывает прогрессивную роль ААЦ в истории армянства, а в наши дни противопоставление этих двух институтов друг другу ожидаемо ведет к ослаблению и сокращению потенциала армянской нации.

(4) Древнеармянские названия Грузии и Кавказской Албании.

(5) Так называемый «հայավարի».

(6) «Հայեցի».

(7) Отметим, что Апостолы называли Христа «Учитель».

(8) См. также: Эдуард Б. Атанесян. Почему мы проигрываем? / Комментарий эксперта, Аналитический центр АРВАК, 12.03.2024, https://bit.ly/3Nvgm1P (дата обращения: 18.10.2024).

(9) Возможно, пример подобной внутренней борьбы можно увидеть в одном из эпизодов знаменитого многосерийного фильма «Властелин колец», хотя он там, тем не менее, не полностью разъяснен и раскрыт.

(10) В свое время в армянской среде широкое распространение получили американские фильмы «Крестный отец», «Лицо со шрамом», армянский сериал «Западня», российский «Бригада» и другие подобные картины, сформировавшие целую армию поклонников.

(11) Т. н. продукция, предназначенная для «массового потребления».