Публикация

Внешнеполитическое измерение предстоящих парламентских выборов в Армении

Комментарий эксперта, 06.08.2025[1]

Норайр А. Дунамалян[2]

Назначенные на 7 июня 2026 г. парламентские выборы в Армении обещают стать переломным событием в контексте принятия обществом поствоенных реалий и окончательной смены геополитических ориентиров. В любом случае главной темой предстоящей кампании станет выбор «геополитического будущего» страны, что представляет собой новизну для всей электоральной повестки постсоветского периода.

Интернационализация армянской внутренней политики

После поражения в 44-дневной войне 2020 г. политический дискурс в Армении постепенно сместился от обсуждения моделей внутреннего развития к пересмотру геополитических ориентиров. Если парламентские выборы 2021 г. еще интерпретировались как противостояние «нынешних» и «бывших» элит, символизировавшее мнимое разделение между «авторитарным прошлым» и «демократическим настоящим», то их содержательная основа оставалась в русле традиционной для постсоветского периода повестки – борьбы с коррупцией, социального неравенства, демократии и авторитаризма.

Введение российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах в ноябре 2020 г., сохранение Минской группы ОБСЕ и рост влияния Турции на Южном Кавказе обозначили тенденцию интернационализации политических процессов вокруг и внутри Арцаха. Однако военные действия на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 г., этнические чистки и последующая оккупация НКР в 2023 г. перенесли эту тенденцию непосредственно на территорию РА. Внутренняя политика оказалась под прямым воздействием внешних акторов, что стало предпосылкой трансформации всей армянской политической системы.

В результате политическая реальность, сложившаяся после выборов 2021 г., во многом утратила актуальность, как и значительная часть программных положений власти и оппозиции во внешнеполитической сфере. Характерный пример — предвыборная формула «отделение во имя спасения» Нагорного Карабаха, так и не получившая практического воплощения. Кризис 2023 г. ознаменовал начало радикального переформатирования политической системы: социально-экономические проблемы в массовом восприятии уступили место вопросам территориальной целостности и национальной безопасности, напрямую зависящим от геополитического выбора республики (Рис. 1).

Рис. 1. Основные проблемы, с которым сталкивается население РА (следующие ответы респондентов: «границы», «отсутствие мира» и «нерешенные территориальные споры» также комбинированы в показателе «Вопросы мира и безопасности»). Источник: https://caucasusbarometer.org/en/cb-am/IMPISS1/

Рис. 1. Основные проблемы, с которым сталкивается население РА (следующие ответы респондентов: «границы», «отсутствие мира» и «нерешенные территориальные споры» также комбинированы в показателе «Вопросы мира и безопасности»). Источник: https://caucasusbarometer.org/en/cb-am/IMPISS1/

С другой стороны, после сентябрьской агрессии 2022 г. западное политическое присутствие начало получать новую институционализированную форму. Так, ЕС пытался предстать в роли посредника в армяно-азербайджанском конфликте и использовать повод снижения эскалации для отправки мониторинговой миссии в Армению. В то же время активизировались направления гуманитарной поддержки и политических заявлений со стороны европейских представителей, что придало «европейскому вектору» реальный вес уже во внутренней политике. США, несмотря на смену администраций, углубили свое присутствие в регионе посредством заключения хартии о стратегическом партнерстве США–Армения и вашингтонских меморандумов в 2025 году. Российский фактор, наоборот, приобрел негативную окраску, превратив «главного стратегического союзника» в один из объектов внутриполитических дискуссий. Как следствие, власть продолжает дистанцироваться от российского влияния, используя в т. ч. нарратив о «гибридной войне против Армении», а оппозиция с осторожностью пытается использовать пророссийскую риторику, хотя она уже не консолидирует электорат.

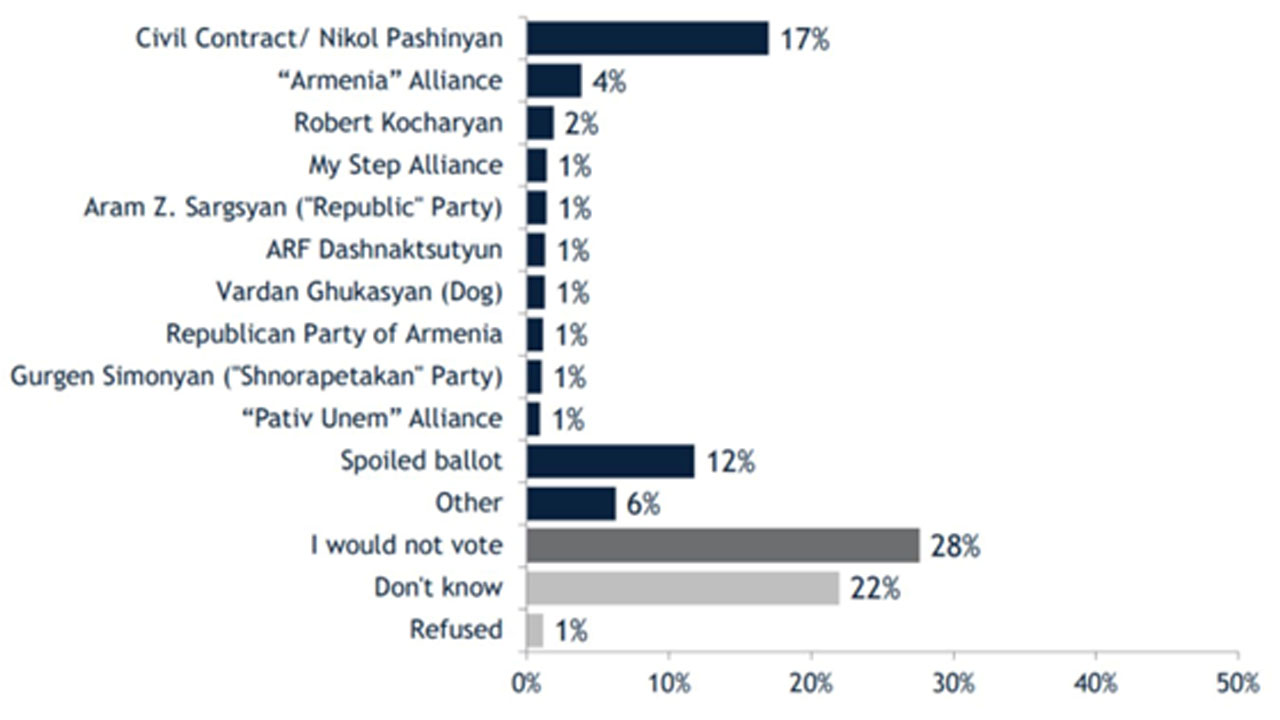

Примечательно, что активное воздействие на внутриполитическую ситуацию в Армении после 2020 г. планомерно проводил Азербайджан, играя на противоречиях и страхах армянского общества и продвигая собственные нарративы. Тезис об исключении из преамбулы Конституции РА ссылки на «Декларацию о независимости» также стал значимым рычагом давления на армянскую власть и общество, создавая угрозу политической стабильности внутри страны. В конечном счете будущие выборы могут быть сведены к ложной дилемме между «миром» и «войной». При этом заинтересованность правящей партии в низкой явке на парламентских выборах (в этом случае 17% поддержки можно превратить в 54% мест в НС) сталкивается с необходимостью высокого уровня участия (25% от всех имеющих право голоса в республике должны проголосовать «за») на референдуме с целью конституционных изменений для удовлетворения очередных требований азербайджанской стороны. Таким образом, формируется внутриполитическая «ловушка», созданная извне и усиливающая авторитарные тенденции в Армении под предлогом обеспечения «мира и безопасности».

Расстановка политических сил и их геополитические предпочтения

На протяжении почти всего периода независимости внешнеполитическая ориентация армянских элит носила условный характер. Три президента республики в разные периоды проводили политику комплементаризма, стремясь лавировать между центрами силы ради получения ресурсов и гарантий безопасности. Такая тактика сопровождалась периодическими кризисами в отношениях с крупными державами, прежде всего – с Россией.

До 2022 г. российское влияние воспринималось как константа, вынуждавшая политические силы искать внешнюю легитимность преимущественно в Москве. Однако после 2022–2023 гг. постсоветская логика взаимодействия перестала работать. Переформатирование региональной безопасности и исчезновение «карабахского фактора» радикально изменили контекст. Фактор существования армянского Арцаха (Нагорного Карабаха) во время голосования 2021 г. и его отсутствие сегодня меняет всю картину будущих выборов, подменяя повестку «спасения армянского населения Арцаха» вопросом «спасения Армении». Искусственное разделение этих двух аспектов имеет политизированный характер, направленный на оправдание идеи «эпохи мира» и сужения карабахской темы до уровня «исторического недоразумения» между армянами и азербайджанцами. Как следствие, вопрос «карабахского консенсуса», господствовавший до 2021 г. в армянской политике, считается не актуальным, а проблемы экономического, социального и иного характера будут оттенены дилеммой выбора «западного/европейского» пути и «мира».

Стоит отметить, что апатия, возникшая после поражения в 44-дневной войне 2020 г., также может претерпеть некоторые неожиданные трансформации. Низкий уровень поддержки правящей партии (17%) был характерен для поствоенной реальности, однако во второй половине 2025 г. произошло несколько событий, которые могут стать заделом для предвыборной кампании властей (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение электоральных предпочтений в Республике Армения (июль, 2025).

Рис. 2. Распределение электоральных предпочтений в Республике Армения (июль, 2025).

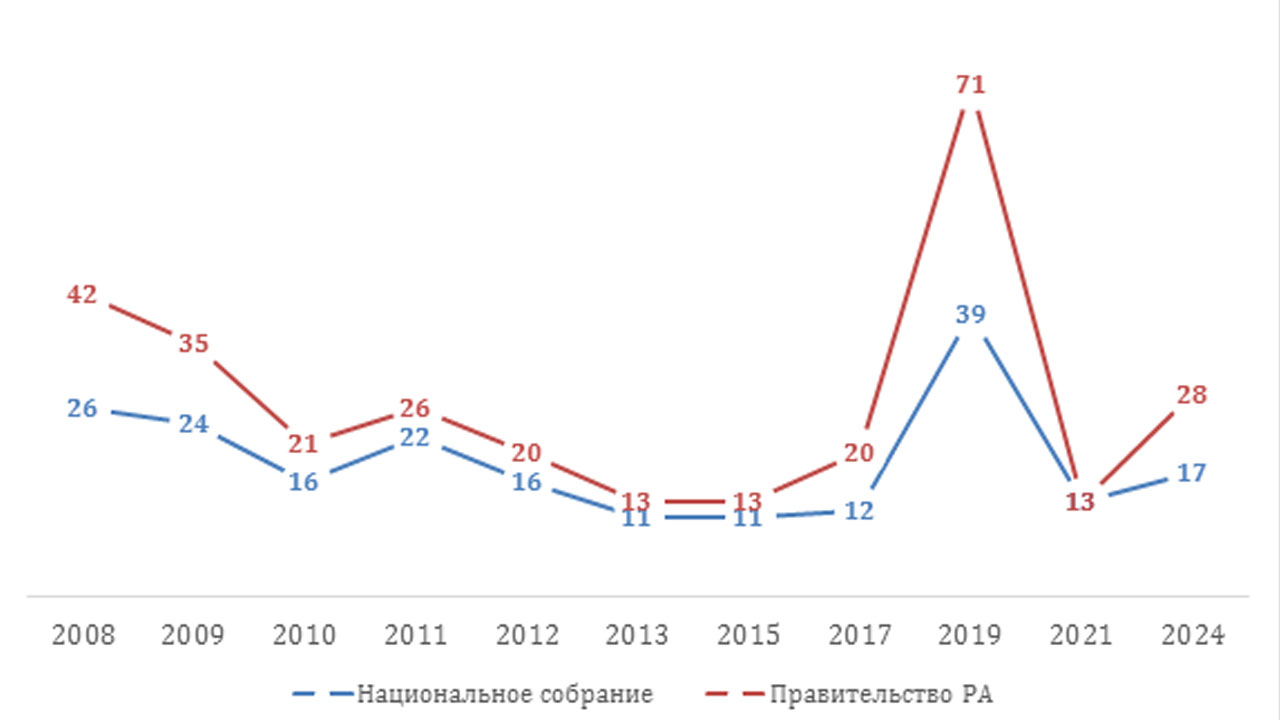

Источник: https://www.iri.org/resources/public-opinion-survey-residents-of-armenia-june-2025/

Дело в том, что политическая ситуация в Армении после 2018 г. была «ненормальной». Высокие ожидания формировались под влиянием постреволюционной эйфории, а поражение в войне создало новую аномальную реальность с высоким уровнем безразличия к политическим процессам и недоверия. Вместе с этим доверие правительству и Национальному собранию сегодня находится на уровне 2010–2012 гг. (Рис. 3), что в прошлом позволило правящей партии воспроизвестись. «Нормализация» политической ситуации выражается в том, что даже при низком уровне доверия власти получают возможность воспроизводиться за счет административных ресурсов, электоральной пассивности и слабой конкуренции. В отличие от периода постреволюционной мобилизации (2018–2020 гг.), когда легитимность власти опиралась на массовый энтузиазм, сегодня фактором ее устойчивости становится институциональный контроль над процессом выборов и привычка общества к минимальным стандартам стабильности.

Рис. 3. Уровень доверия правительству и Национальному собранию в Армении, %.

Рис. 3. Уровень доверия правительству и Национальному собранию в Армении, %.

Источник: https://caucasusbarometer.org/en/cb-am/

На этом фоне предвыборная агитация премьер-министра строится на представлении «мирной повестки» как свершившегося факта. Однако столкновение завышенных ожиданий с продолжающимся конфликтом может подорвать эту стратегию: Армения практически лишена рычагов влияния на региональные процессы. В результате изоляция внутренней повестки от международных процессов сводит выборы к задаче сохранения власти без гарантий реального мира. Это ведет к своеобразной «виртуализации» политики, когда такие категории, как «европейский путь», «повышение субъектности», «разблокировка коммуникаций» становятся декларативными. Однако общество, уставшее от неопределенности, может принять эту ситуацию как способ стабилизации, что, в свою очередь, побудит оппозицию к более «конструктивным» шагам.

«Нормализация» сопровождается консолидацией партий, лояльных власти. Так, в 2024–2025 гг. в рамках кампании по вступлению в ЕС был создан «Евроблок», выполнявший скорее пиар-функцию. При этом присутствие прозападных (антироссийских) сил на политическом поле Армении значительно расширяет пространство маневра для правящей партии. Появление новой (условно пророссийской) силы во главе с Самвелом Карапетяном – «По-нашему» – также указывает на обновление политического поля, но главным модератором процессов остается правящая элита.

Другие оппозиционные партии сталкиваются с проблемой пересборки. Конфликт между блоком «Армения» и Республиканской партией препятствует их консолидации, хотя обе структуры традиционно считаются пророссийскими. Наиболее четко пророссийскую позицию сегодня выражают сторонники Р. Кочаряна. Партия «Дашнакцутюн» сочетает жесткую оппозиционность к действующей власти с курсом на сохранение стратегического союза с Россией и заключение союзного договора с Ираном, превращая радикальную риторику в инструмент институциональной борьбы.

Таким образом, внешняя политика рассматривается как ресурс во внутриполитической борьбе, что, в свою очередь, позволяет другим странам влиять на избирательный процесс в Армении и политику в целом.

Ресурсы внешней легитимности

Августовский саммит в Вашингтоне можно рассматривать как важный источник формирования внешней легитимности действующей власти, логически вписывающийся в мирную повестку и дискуссию об экономическом будущем республики (разблокирование коммуникаций). Дело в том, что стороны конфликта имели разные интересы в рамках парафирования мирного договора и согласия на проведение «пути Трампа». Вкратце, армянская сторона стремилась использовать итоги саммита в рамках предвыборной кампании, а Баку – для усиления, при необходимости, давления на Армению и мобилизации населения вокруг очередной внешнеполитической «победы». Однако обе повестки переплетаются в контексте предстоящих выборов в Армении, поскольку окончательное подписание мирного договора Баку увязывает с изменением Конституции РА.

Примечательно, что установление контактов с Турцией используется армянскими властями как дополнительный политический ресурс в предвыборной кампании. Однако такая стратегия усиливает зависимость Еревана от турецко-азербайджанского тандема. Если в прошлом Анкара напрямую связывала открытие границы с урегулированием Карабахского конфликта, то сегодня эта увязка приобрела более сложный характер: попытка армянского руководства конвертировать улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном во внутриполитический капитал оказывается встроенной в общий контекст трехсторонних отношений, где Армения остается наиболее слабым звеном.

Парадоксально, что отношения с Францией и Индией, которые подчеркивались в рамках диверсификации внешней политики Армении, сегодня отошли на второй план, а политическое взаимодействие с Ираном вовсе не афишируется в контексте внутриполитической борьбы.

Таким образом, внешняя легитимность в предстоящей кампании формируется за счет символического и институционального сближения с Западом, а также попыток властей использовать нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном как подтверждение своей «мирной повестки». Однако именно российский фактор требует отдельного рассмотрения. В отличие от ЕС и США, которые усиливают институциональное присутствие, или Турции и Азербайджана, выступающих активными модераторами региональных процессов, Россия из стратегического союзника превратилась в переменную, вызывающую острые внутриполитические споры, и ставшую фактором пересмотра традиционной модели комплементаризма.

Символическое значение российского фактора

Российский фактор в армянской политике сегодня в значительной степени утратил практическую опору, но сохраняет важное символическое измерение. Для части общества и оппозиционных сил Россия продолжает ассоциироваться с «традиционным союзником» и гарантом безопасности, даже если этот статус постепенно трансформируется. Для власти же дистанцирование от Москвы становится символом нового курса, демонстрацией «суверенитета» и ориентации на Запад.

В предвыборной борьбе Россия выступает скорее маркером политической идентичности, чем реальным источником ресурсов:

- для правящей партии апелляция к «разрыву с прошлым» и критика зависимости от Москвы усиливает имидж реформаторского и прозападного выбора;

- для оппозиции сохранение пророссийской риторики служит способом подчеркнуть преемственность, стабильность и критику рисков «геополитических экспериментов».

Снижение российского влияния проявляется и на институциональном уровне: роль ОДКБ и ЕАЭС в политическом дискурсе минимизируется, а официальные контакты все чаще носят формальный характер. В то же время российская сторона сохраняет потенциал воздействия на Армению через энергетическую зависимость, трудовую миграцию и торговлю, что превращает ее в «скрытый фактор» избирательной кампании.

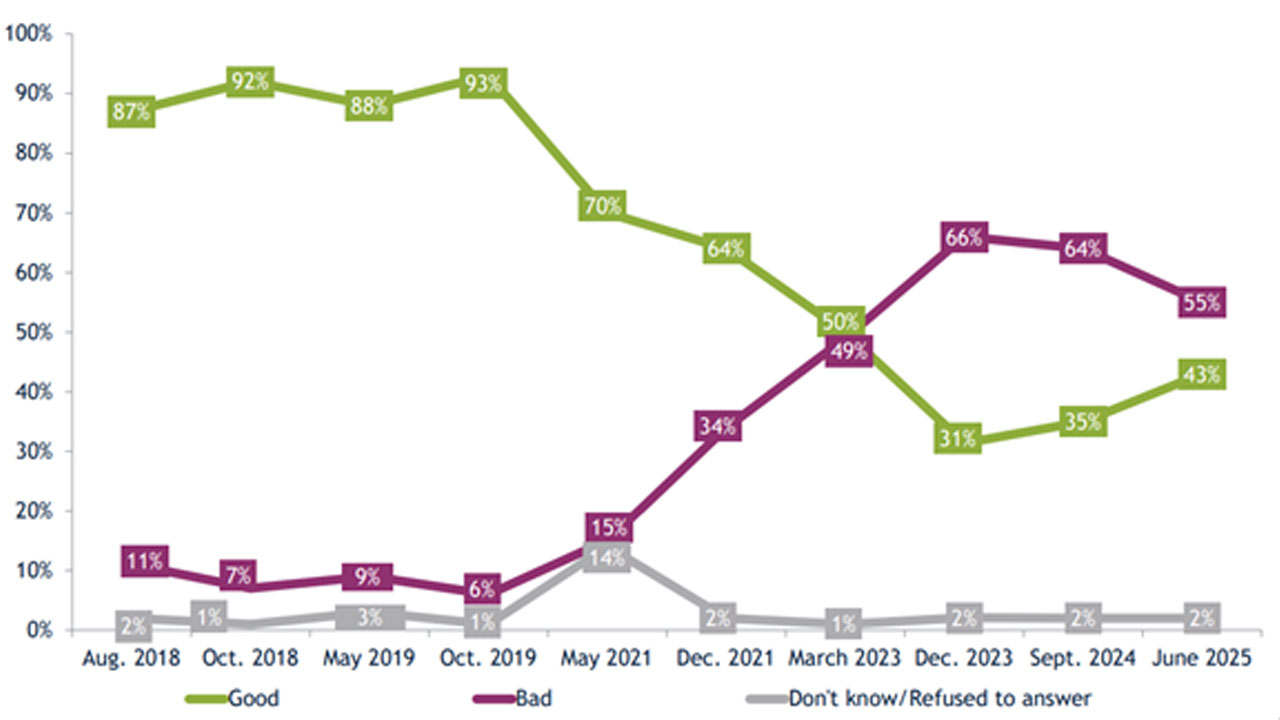

По данным социологических опросов, электоральная привлекательность пророссийских лозунгов резко снизилась: если ранее они обеспечивали широкую электоральную базу, то сегодня воспринимаются скорее как обращение к прошлому, нежели как реальная стратегия будущего (Рис. 4). Однако стоит отметить, что отношение к России фиксирует позитивную тенденцию по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о потенциале «нормализации» и этого показателя в дальнейшем.

Рис. 4. Оценка российско-армянских отношений, %.

Рис. 4. Оценка российско-армянских отношений, %.

Источник: https://www.iri.org/resources/public-opinion-survey-residents-of-armenia-june-2025

Таким образом, на предстоящих выборах 2026 г. Россия впервые выступает не столько как ресурс легитимации, сколько как вызов для армянских элит: власть вынуждена оправдывать необходимость пересмотра армяно-российских отношений, а оппозиция – доказывать возможность сохранения союза. В обоих случаях российский фактор перестает быть источником консенсуса и превращается в линию раскола внутри политического поля. Именно поэтому Россия, скорее всего, выберет более осторожную тактику и откажется от прямого воздействия на выборы с целью сохранения стабильных (хоть и проблемных) отношений с руководством Армении.

Скрытые акторы

Наряду с явными внешними игроками – США, ЕС, Россией, Турцией и Азербайджаном – внутренние политические процессы в Армении формируются под влиянием скрытых акторов, чья роль часто недооценивается, но имеет долгосрочные последствия для предстоящих выборов.

Диаспора продолжает оставаться значимым ресурсом политического и символического влияния. Современные расколы внутри армянской диаспоры, отражающие исторические травмы, идеологические различия и разные подходы к внешней политике, создают сложную систему взаимодействия с Ереваном. Публичные кампании, лоббизм в международных организациях и формирование нарратива о «безопасности Армении» позволяют диаспоре участвовать в формировании внутриполитической повестки, оставаясь при этом «невидимым» игроком.

Международные финансовые институты формируют экономическую зависимость страны. Рост государственного долга и необходимость соблюдения условий кредиторов ограничивают автономию армянской власти в принятии экономических и социальных решений, превращая экономическую сферу в инструмент политического давления. Политические решения в вопросах инфраструктуры, социальных программ и бюджетного распределения частично обусловлены внешними финансовыми требованиями.

Церковь, как сетевой институт с высокой социальной и культурной легитимностью, также выступает значимым актором. После 2020 г. Армянская Апостольская Церковь активно использует свой статус для политической риторики, критикуя действия власти и выдвигая собственное видение «национального интереса». В свою очередь, попытки государства ограничить влияние церкви показывают, что этот институт стал фактором внутриполитической конкуренции и формирования общественного мнения.

Таким образом, скрытые акторы, объединяя символическое, экономическое и культурное влияние, создают дополнительное измерение внутриполитической динамики Армении. Их воздействие пересекается с официальными внешнеполитическими линиями и усиливает сложность принятия решений властями, формируя дополнительный слой неопределенности для электоральной кампании 2026 года.

Заключение

Геополитический выбор неизбежно сопряжен с социально-экономическим измерением. Зависимость от российских энергоресурсов и рынка, в целом, противостоит перспективам европейских инвестиций и американской поддержки. Однако для большинства граждан эта дилемма остается скорее символической: уровень жизни и социальная защищенность зависят от внутренней политики, тогда как внешнеполитические дискуссии воспринимаются как пространство борьбы элит. Различия в восприятии политического процесса разными поколениями граждан Армении также влияют на то, что исход голосования может стать довольно неожиданным, поскольку, в отличие от старшего поколения, молодежь меньше страдает от постсоветской «болезни» геополитического выбора.

Кроме того, выборы 2026 г. становятся не просто конкуренцией партий, а борьбой за интерпретацию будущего Армении – между виртуализированными обещаниями мира и реальностью затяжного конфликта, между «европейским вектором» и поиском новых гарантов безопасности, между надеждой на модернизацию и риском авторитарного дрейфа. В конечном счете, из-за низкой внутренней легитимности правящая власть, как, впрочем, и оппозиция, пытаются найти источники устойчивости во внешних факторах, тем самым еще больше углубляя уязвимость армянского государства.

[1] Статья представлена в редакцию 17.09.2025 г.

[2] Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Российско-Армянского (Славянского) университета. Автор более 15 научных работ и статей.