Публикация

Атомная энергетика Армении: вчера и сегодня

Հայաստանի ատոմային էներգետիկան․ երեկ և այսօր

Ա. Հ. Մարջանյան

Սեղմագիր

Ելնելով Ա․ Թոյնբիի «մարտահրավեր — պատասխան» և Հայաստանի երեք Հանրապետությունների միասնական դիտարկման մեթոդաբանական դրույթներից, հոդվածում քննարկվում են Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ ոլորտի կայացումն ու զարգացումը 1903–1966 թթ․-ին։ Նկարագրվում են Հայաստանում առաջին 3 էներգետիկ ճգնաժամերի գոյացման պատճառները, բնույթն ու դրանց հաղթահարման համար գտնված պատասխանների էությունը։ Դիտարկվում է Հայաստանում ատոմային էներգետիկայի զարգացման անհրաժեշտության գիտակցման պատմությունը՝ էներգետիկ 3-րդ ճգնաժամի նախօրեին և ընթացքում։

Armenia’s Nuclear Power: yesterday and today

Marjanyan A. H.

Summary

Based on the A. Toinby’s “challenge — response” methodological concept, and unified approach to the three Republics of Armenia, the article examines the establishment and development of the electric power industry from 1903–1966. It describes the causes of Armenia’s first three energy crises and the nature of solutions found to overcome them. The history of the growing awareness of the need to develop nuclear energy in Armenia in the wake of and during the 3rd energy crisis is discussed.

Ара А. Марджанян[1]

Атомная энергетика Армении: вчера и сегодня[2]

Памяти армянских инженеров и инженеров Армении посвящается.

1. Введение

В ближайшие годы Армении предстоит принять ряд важных решений, касающихся ее дальнейшего политического (геополитического) и экономического развития. Они обусловят ход социально-экономического развития Армении и ее цивилизационного содержания на десятилетия вперед. Пожалуй, одно из самых важных решений здесь касается будущего атомной энергетики в республике. В конечном счете именно это решение и определит, какой страной будет Армения в 2050 году и далее.

Будем ли мы обслуживающей, «сервисной» страной с развитым туризмом и процветающим ресторанным бизнесом, с разнообразной сферой услуг и низкой социальной и экономической сложностью[3], с примитивным и вульгарным общественным мышлением? Или же мы хотим видеть Армению страной 5-го и 6-го технологического уклада, с развитой и наукоемкой промышленностью, с высоким уровнем создания прибавочной стоимости, с гибкой структурой общества со сложным мышлением, готовой принять вызовы нынешнего мирового фазового кризиса?

От принятых в ближайшие полтора года решений и будет зависеть то, в какой стране будут жить наши дети и внуки. И будут ли они жить в Армении вообще.

2. Несколько слов о методологии

В статье мы исходим из трех методологических принципов.

Первый — это принцип «единства всех Республик Армения». То есть, говоря «Армения», мы будем иметь в виду все три Республики Армения, рассматриваемые как развертывание одного, общего и единого процесса во времени и пространстве. Безусловно, каждая из них имеет свои уникальные особенности, но существуют они в общем и непрерывном историческом потоке [1]. В случае энергетики этот постулат выражается в преемственном, «генетическом» рассмотрении развития энергетической (и прочей) инфраструктуры, подкрепленном тем фактом, что данные инфраструктуры имеют длительный жизненный цикл – 80-100 лет, охватывая 3-4 демографических поколения[4].

Второй постулат касается понятия «энергетика». Мы прекрасно осознаем, что согласно современным подходам, «энергетика» — это все то, где происходит сжигание топлива, добыча, переработка, транспортировка, распределение и потребление энергоносителей, преобразование энергии. Нетрудно заметить, что определенная таким образом «энергетика» включает в себя не только всем нам хорошо известную «электроэнергетику», но и многие другие отрасли. Например, весь транспорт, теплоснабжение, сегменты обрабатывающей промышленности, где происходит сжигание топлива, и т. д.

Помня об этом, в настоящей статье под «энергетикой» мы будем все же в основном подразумевать именно электроэнергетику, т. е. производство, передачу, распределение и потребление электрической энергии. На это есть две причины. Во-первых, предметом статьи являются атомная энергетика и Армянская атомная электростанция (ААЭС), которые в случае Армении относятся исключительно к электроэнергетике[5]. Во-вторых, это связано с доступностью и сопоставимостью исходных данных; данная причина станет более понятной в контексте 3-го методологического постулата статьи.

Третий и важнейший методологический постулат заключается в том, что развитие энергетики в Армении мы будем рассматривать в соответствии с формулой «вызов–ответ» Арнольда Тойнби.

Напомним, что развитие обществ и цивилизаций Тойнби рассматривал, исходя из их способности давать ответ на встающие перед ними природные или исторические вызовы и кризисы [2]. Если находится адекватный ответ, то общество или страна вступают в новую фазу развития, поднимаясь на новый уровень. А если нет, то накопление нерешенных проблем приводит сначала к их «надлому», а затем — и к упадку. A. Тойнби подчеркивает, что адекватные ответы на вызовы находятся и разрабатываются «творческим меньшинством», которое, в итоге, ведет за собой инертное большинство.

Сужая и конкретизируя эту, по своей сути цивилизационную, формулу А. Тойнби до конкретной страны (Армения) и конкретной отрасли (энергетика), мы будем рассматривать энергетику Армении в целом и атомную энергетику в частности в контексте 6 энергетических кризисов[6] Армении, обращая внимание на то, как и какой ответ каждый раз находила Армения для их преодоления.

В этом контексте рассмотрение сферы электроэнергетики приобретает особую важность. Это обусловлено тем, что исторические данные о производстве электроэнергии в Армении в целом доступны, полны, охватывают длительный период времени и сконцентрированы в ограниченном числе источников.

Ситуация же в сферах транспорта или теплоснабжения иная. Исходные данные тут недостаточно точны и фрагментарны, разбросаны по многим источникам, зачастую в несопоставимых форматах. Их подготовка, восполнение пробелов, уточнение и перерасчет требуют значительных усилий. Рассмотрение же только электроэнергетики предоставляет уникальную возможность в рамках одной общей картины, проанализировать ее развитие во всех трех Республиках в единой методологической рамке «вызов–ответ».

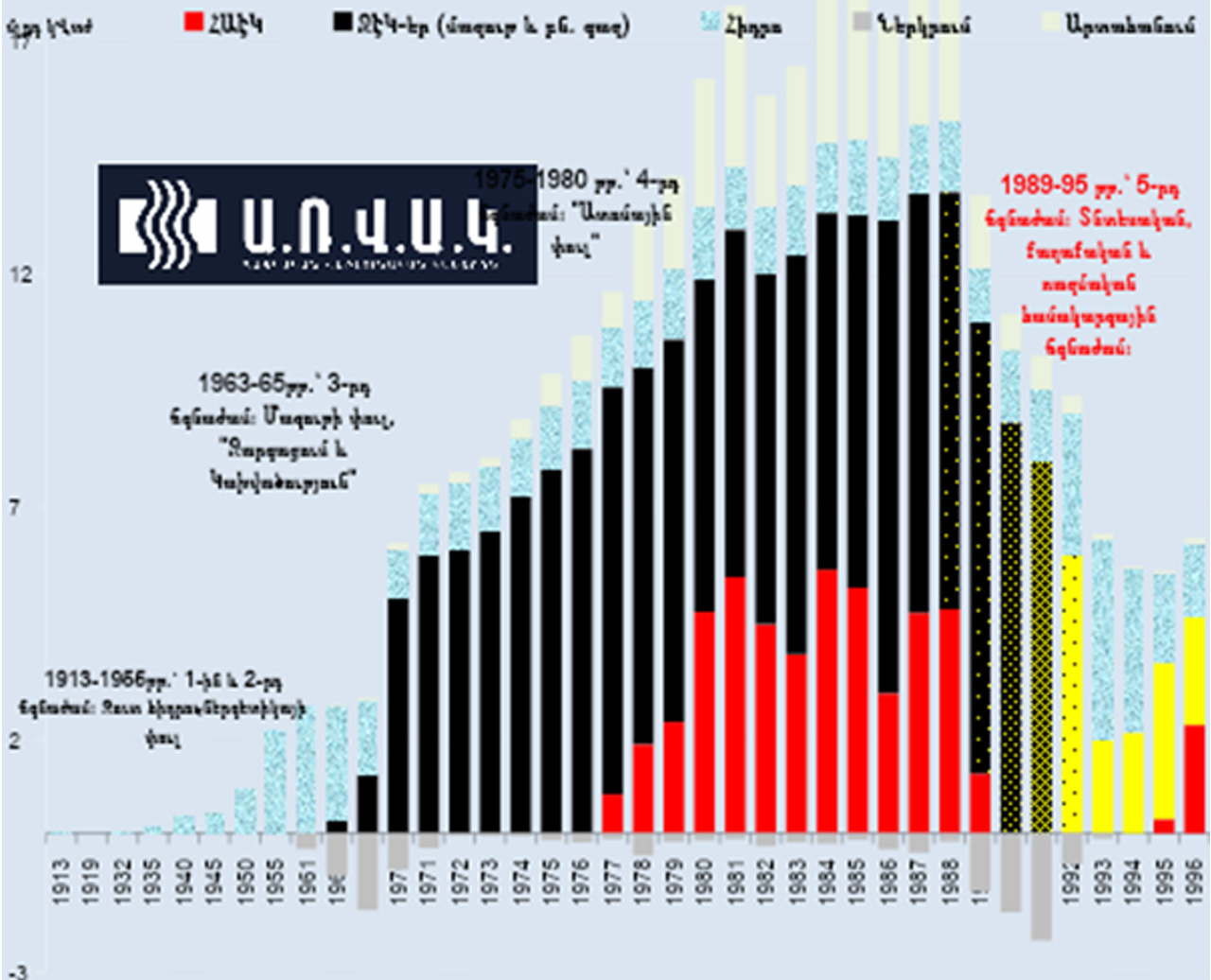

По сути, в настоящей статье мы будем рассматривать и анализировать всего один график, на котором изображено годовое валовое[7] производство электроэнергии в Армении за 1913–1996 гг. (млрд кВт∙ч, График 1), по первичным энергоносителям, используемым для производства электроэнергии: гидроэнергия, атомная энергия (ААЭС), а также мазут и природный газ, которые используются на тепловых электростанциях (ТЭС) Армении. При этом, для сжигаемого в ТЭС мазута (черный) и газа (желтый) использована отдельная цветовая маркировка, что важно для понимания сути 5-го энергетического (системного) кризиса 1989–1995 гг.

График 1. Валовое производство электроэнергии в Армении по первичным энергоносителям, 1913–1996 гг. (шкала для периода 1913–1969 гг. сжата).

Данные по производству электроэнергии по первичным энергоносителям на Графике 1 представлены в той же последовательности, в какой они используются в процессе диспетчеризации для покрытия нагрузки. Так, атомная генерация (ААЭС), используемая для покрытия базовой нагрузки, приведена в самой нижней части графика, продукция ТЭС – в ее средней части, а гидрогенерация, наиболее маневренная и гибкая, применяемая для покрытия пиковых нагрузок, – в верхней части.

Кроме того, на Графике 1 приведены годовые объемы импортированной в Армению и экспортированной из нее электроэнергии. Экспорт из Армении показан в самой верхней части графика, а импорт в Армению представлен отрицательными значениями. На графике мы также приводим краткие наименования энергетических кризисов в Армении с указанием дат их возникновения (4-й, 5-й и 6-ой энергетические кризисы будут рассмотрены в следующей статье).

Таким образом, График 1 представляет собой обобщенную картину истории развития электроэнергетики в Армении за более чем 100-летний период. Далее мы рассмотрим отдельные примечательные этапы развития электроэнергетики Армении, кратко описывая, как возникали энергетические кризисы[8], и какой ответ каждый раз находила Армения. Развитие атомной энергетики в Армении мы будем рассматривать именно в этом контексте.

3. Становление (1903–1955 гг.)

Для адекватного восприятия материала необходимо начать с формирования электроэнергетической отрасли в Армении.

3.1. Формирование электроэнергетической отрасли

Зарождение электроэнергетики в Армении произошло в Восточной Армении, входившей (до 1917 г.) в состав Российской империи, и датируется 1903 годом. Ее зарождение было обусловлено потребностями в электроснабжении меднорудного производства в Сюнике и Лори. Так, весной 1903 г. близ г. Капан (Сюник) на р. Вохчи французская горнодобывающая концессия построила первую в Армении гидроэлектростанцию (ГЭС) мощностью 75 кВт. Позже, в 1909 г., в Алаверди (Лори), также для нужд медного производства, на р. Дебед была построена еще одна ГЭС мощностью 1.0 МВт [3].

Таким образом, экономическое и энергетическое развитие Армении в самом начале 20-го века было обусловлено потребностями медной промышленности Российской империи[9], развивалось силами французских и немецких концессий и основывалось почти исключительно на гидроэнергетике. До Первой мировой войны (1914 г.) в Армении было построено 13 малых ГЭС суммарной мощностью 3․15 МВт, с годовым производством электроэнергии около 10․2 млн кВтч [5].

3.2. Первый энергетический кризис в Армении

Первая мировая война, распад Российской империи и революция 1917 г., а также турецкие вторжения (1918, 1920) и реалии Армяно-грузинской войны (1920) обусловили возникновение первого энергетического кризиса в Армении (1918–1932). В 1920 г. производство электроэнергии в Армении сократилось в 10 раз, достигнув 1.0 млн кВтч[10]. Кризис был частично преодолен лишь в 1932 г., когда была введена в эксплуатацию Дзора ГЭС с установленной мощностью 25 МВт, в месте впадения реки Дзорагет в р. Дебед.

Важно подчеркнуть следующее: для своего времени Дзора ГЭС была уникальным и чрезвычайно передовым гидроэнергетическим сооружением. Это была одна из первых напорных деривационных ГЭС в СССР, и первая ГЭС, где были установлены автоматические шаровые затворы высокого давления. Дзора ГЭС[11] стала образцовым примером для всех последующих аналогичных проектов. Для своего времени Дзора ГЭС отнюдь не являлась решением «с минимальными затратами» (“least-cost”), которое станет столь популярным в Армении спустя 90 лет при разработке стратегических программ развития электроэнергетики Третьей Республики с участием и финансированием USAID.

Напротив, найденное решение по преодолению первого же энергетического кризиса было сложным, дорогостоящим, но и в высшей степени эффективным в долгосрочной перспективе. Дзора ГЭС успешно эксплуатируется и по сей день – 93 года спустя, пережив 4 поколения.

Таким образом, первые два энергетических кризиса в Армении носили формообразующий характер: они были комплексными по содержанию и весьма жестокими по глубине[12]. Однако Армения ответила на этот экзистенциальный вызов не только технико-технологическим скачком, но и созданием Первой и Второй Республик, а также сравнительно бескровным переходом от одной к другой. В этот период были заложены основы административных и профессиональных структур Второй Республики, привлечены специалисты и инженеры армянского происхождения из разных уголков Российской империи, Европы и Азии, создана система подготовки местных кадров. Значительная часть этих долгосрочных достижений была результатом самоотверженной деятельности Александра Мясникяна[13].

Такое характерное сочетание организационных мероприятий и технологических решений по преодолению возникшего кризиса в Армении повторится лишь спустя почти столетие — в годы 5-го системного кризиса[14] (1989–1995), во времена распада СССР, начала Карабахского конфликта и становления Третьей Республики Армения.

3.3. Второй энергетический кризис (1932–1955)

Находясь внутри модернизационного проекта СССР и являясь его неотъемлемой частью, в 1932–1955 гг. Армения в полной мере разделила бремя и достижения бурной индустриализации, испытывая лишения и потери Второй мировой войны, а также радость и результаты победы в Великой Отечественной войне.

В этот период электроэнергетическая отрасль в Армении оставалась однокомпонентной – основанной исключительно на гидроэнергетике. Развитие электроэнергетики базировалось на освоении гидропотенциала озера Севан путем строительства Севан-Разданского каскада ГЭС («С-Р каскад»), расположенного на реке Раздан (Зангу), вытекающей из озера Севан. Генеральным планом (1932) предусматривалось строительство каскада, состоящего из 8 напорных деривационных ГЭС и 17 оросительных каналов, суммарной установленной мощностью около 600 МВт и годовым производством электроэнергии около 2․5 млрд кВт ч. Однако реализация этого проекта требовала спуска значительной части вековых запасов озера Севан, что грозило понижением уровня его зеркала на 50-55 метров.

Для реализации строительства С-Р каскада в 1932 году были созданы «ЗакГидэп» и управление «Севан-Зангустрой» под руководством И. А. Тер-Аствацатряна[15]. В 1936 г. была введена в эксплуатацию 1-я очередь Канакерской ГЭС – первенца С-Р каскада. В начале 1930-ых гг. также стартовали проектные и строительные работы Севанской (Озерной) и Аргельской (Гюмушской) ГЭС [3, 5]. С конца 1933 г. разработку проекта С-Р каскада курировал Тбилисский филиал всесоюзного треста «Гидроэнергопроект».

Здесь считаем необходимым отметить одно важное обстоятельство: в 20-30-ые годы прошлого века офисы и руководящие органы практически всех крупных проектов всесоюзного значения, реализуемых в Закавказье и, особенно, в Армении, располагались в Тбилиси. Это своеобразным образом возрождало и продолжало управленческую и административную традицию Российской империи, а также схему проецирования силы на «окраинах» империи. Этому противостояла пробуждающаяся в Армении национальная культурная, научная, инженерная и градостроительная мысль, во многом усиленная деятельностью Агаси Ханджяна[16].

Однако в армянском обществе существовали влиятельные силы, противостоявшие этой тенденции (А. Аматуни[17], А. Гулоян и др.), и они составляли довольно ощутимую долю армянского общества. Эти силы напрямую поддерживали региональную политику Л. Берии, в рамках которой тормозилось или просто останавливалось строительство крупных энергетических и промышленных объектов, научных и культурных центров и, особенно, инфраструктуры в Армении (например, ж/д Ереван–Акстафа). В этом отношении примечательно высказывание 2-го секретаря ЦК КП(б) Армении А. Аматуни о возведении в те годы в Ереване здания Оперы по проекту А. Таманяна: «Зачем нам Опера? В Тбилиси она есть, и хватит с нас» [7].

После убийства А. Ханджяна и расстрела А. Аматуни в 1938 году в Ереване основывается Бюро по проектированию ГЭС, руководителем которого становится переехавший из Тбилиси в Ереван А. А. Манукян[18]. В годы Великой Отечественной войны в Армении были введены в эксплуатацию 2-я, 3-я и 4-я очереди Канакерской ГЭС (Табл. 1). В самый тяжелый год войны – 1942-й – на базе Бюро по проектированию ГЭС в Ереване было сформировано управление «СеванГЭСстрой». В свою очередь, на базе этого управления в 1946 г. был создан институт «Армгидроэнергопроект». В дальнейшем здесь будут осуществляться проектные работы не только для всех гидроэнергетических и гидротехнических объектов Армении, но и будут составлены проекты ГЭС для Арцаха, Северного Кавказа, Шри-Ланки, Ганы, Гвинеи и других стран [5].

Таблица 1. Состав Севан-Разданского каскада ГЭС по годам ввода в строй их очередей и установленной мощности ГЭС.

| Название | Ввод в строй очередей, годы | Установленная мощность, МВт |

| Канакерская ГЭС | 1936, 1937, 1940, 1944 | 102: |

| Севанская (Озерная) ГЭС | 1949 | 34 |

| Ереванская ГЭС-3 | 1950 | 5 |

| Аргельская (Гюмушская) ГЭС | 1953 | 224 |

| Арзни ГЭС | 1956, 1957 | 70 |

| Атарбекянская (Разданская) ГЭС | 1959 | 82 |

| Ереванская ГЭС-1: | 1962 | 44 |

| В совокупности: | 561 | |

Великая Отечественная война приостановила запланированный ход проектирования и строительства С-Р каскада. Строительство головной станции С-Р каскада — Севанской ГЭС — задержалось примерно на 15-20 лет, и в период с 1936 по 1949 гг. попуски воды из озера осуществлялись неуправляемым образом, срабатываясь только лишь на Канакерской ГЭС. По сути, около 20 лет попуски воды из Севана были неэффективными, обеспечивая лишь 35-40% от запланированных объемов производства электроэнергии. Положение улучшилось лишь в 1949 году, когда была введена в эксплуатацию Севанская ГЭС и появилась возможность регулировать сток воды из озера Севан.

Качественный перелом ситуации наступил только после 1950 года, с вводом в эксплуатацию остальных ГЭС каскада в 1953–1962 гг. Их суммарная установленная мощность составила 420 МВт, т.е. 75% от общей мощности С-Р каскада (Табл. 1). В 1953 г. была введена в эксплуатацию крупнейшая ГЭС каскада – Аргельская (Гюмушская) ГЭС мощностью 224 МВт.[19] Через 3 года, в 1956-ом, была введена в строй Арзни ГЭС — пожалуй, самое уникальное сооружение С-Р каскада[20]. Машинный зал этой ГЭС и другие технические службы и строения полностью размещены внутри скальных пород на большой глубине залегания. Арзни ГЭС была столь уникальна, что на Западе всерьез возникли подозрения: именно в Армении реализуется советская программа по созданию ядерного оружия [8], поскольку для этого требовался хорошо защищенный и замаскированный, надежный и доступный источник электроэнергии[21]. В 1959 году была введена в строй Атарбекянская (Разданская) ГЭС, строительство С-Р каскада завершилось в 1962 г. пуском Ереванской ГЭС-1[22].

Таким образом, 2-й энергетический кризис был преодолен. Если в 1950 г. валовая генерация электроэнергии в Армении составляла около 1․0 млрд кВт∙ч, то спустя 9 лет, в 1960-ом, она утроилась, составив почти 3․0 млрд (График 1). К 1958 г. было электрифицировано почти 90% населенных пунктов Армении. В конце 1950-ых гг. по количеству электроэнергии на душу населения Армения опережала Францию, Японию и ФРГ, а показатели Ирана и Турции, Армения превосходила в 20 раз ([6], No 241, с. 307). Не зря в 1950–1960 гг. в списке целей для ядерных ударов Командования стратегической авиации США по СССР оказались Ереван, Гюмуш и Алаверди ([9], Гл. 3.1).

Таким образом, Армения приняла вызов 2-го энергетического кризиса, ответив на него:

- Реализацией сложного, комплексного проекта С-Р каскада, что обеспечило энергетическую базу для интенсивного социально-экономического, промышленного и сельскохозяйственного развития Армении в 1950-60-ых гг.

- Переориентацией «Тбилиси-центричной» региональной (гео)политики управления и проецирования силы в Закавказье на национальные позиции.

- Заложением основ системы подготовки научных, инженерных и строительных кадров для развития в Армении энергетики и гидроэнергетики.

Найденные решения были сложными по своей сути, комплексными по своему характеру, носили стратегический характер и оказались в высшей степени эффективны в долгосрочной перспективе. Несмотря на ощутимое сопротивление, именно они в течение последующих лет обеспечили структурную устойчивость[23] и «выносливость» (resilience) Армении как государства перед лицом новых вызовов.

По сути, 2-й энергетический кризис в Армении был кризисом развития, но цена за его преодоление была высока – падение уровня озера Севан. На грядущие десятилетия «проблема Севана» станет серьезнейшим экологическим, социальным и экономическим вызовом для Армении, ответить на который удастся лишь в годы преодоления 4-го энергетического кризиса (1975-1980).

4. Осознание (1955–1966 гг.)

Летом 1954 г. в СССР, в Обнинске (Лаборатория «В»), была запущена первая в мире атомная электростанция «АМ-1». Она имела один небольшой уран-графитовый канальный реактор с водяным охлаждением и теплоносителем, установленной мощностью 5 МВт. В октябре 1977 г. к электроэнергетической системе Армении был подключен атомный энергетический реактор мощностью 376 МВт. Он уже представлял собой двухконтурный, водо-водяной корпусной атомный энергетический реактор[24] типа ВВЭР марки Б-270 с вертикальным расположением.

Таким образом, был дан старт работе первой в Закавказье, да и во всем нашем регионе, Армянской АЭС [11]. Исходя из сегодняшних реалий, важно понять, как все это стало возможным.

4.1. Третий энергетический кризис Армении (1963-65 гг.)

Конец 1950-ых и начало 1960-ых гг. были годами беспрецедентного развития Армении. Пожалуй, самыми плодотворными годами научного, экономического, социального и культурного развития Армении за всю ее многовековую историю [12-14]. Однако в энергетическом плане в 1963-65 гг. Армения встала перед лицом 3-го энергетического кризиса. Как и в предыдущих случаях, этот кризис был обусловлен ростом, и это снова был «кризис развития».

В конце 1950-ых гг. чисто гидроэнергетическое развитие электроэнергетики в Армении, основанное на освоении гидропотенциала оз. Севан, достигло своего предела. В то время в Армении производилось около 3.0 млрд кВтч электроэнергии (График 1), но этого не хватало для растущих потребностей республики.

Первым признаком начала формирования 3-го энергетического кризиса стал рост импорта электроэнергии в Армению. Если в 1960 г. его объемы были почти нулевыми, то в 1961 г. в республику было импортировано 336 млн кВтч (около 12% от валового производства электроэнергии в Армении). А в 1965 г. импорт электроэнергии в Армению вырос почти в 5 раз, составив уже 1.65 млрд кВтч, т.е. более половины (58%) валового производства электроэнергии в Армении в том году (График 1). И даже этого было недостаточно, и в некоторых частях республики начались веерные отключения электроэнергии, так хорошо знакомые нам с начала 1990-ых, со времен 5-го системного кризиса.

Кроме того, если в 1961 г. в Армении отсутствовало производство электроэнергии на основе сжигания мазута, то к 1965 г. оно составило 1.25 млрд кВтч, или почти половину (около 44%) валового производства электроэнергии в Армении (График 1). И весь этот мазут в основном импортировался из Азербайджана и сжигался на ТЭС Армении (ЕрТЭЦ, пуск в марте 1963 г., и РазТЭС, пуск в 1967 г.). Мазут сжигался также в районных котельных централизованного теплоснабжения городского населения Армении[25].

4.2. Осознание кризиса: у нас и в Центре

Еще в конце 1950-ых гг. небольшая группа армянских специалистов и представителей руководства Армении четко осознавала глубину назревающих энергетических проблем, серьезность и масштабы проблемы Севана и воспринимала сложившуюся к концу 1950-ых гг. ситуацию как предкризисную. Об этом свидетельствуют некоторые официальные документы АрмССР, к которым мы обратимся ниже.

Но сперва отметим, что во властных кругах СССР также существовала немногочисленная группа, которая осознавала опасность назревающего энергетического кризиса как в Армении, так и в Закавказье в целом. Здесь прежде всего необходимо упомянуть советника И. Сталина по экономическим вопросам на Ялтинской конференции (февраль 1945 г.), многолетнего руководителя Госплана СССР Максима Сабурова[26] и экономиста Тиграна Хачатурова[27].

Еще в 1951 г. они указывали на необходимость освоения собственного энергетического потенциала союзных республик с целью уменьшения перевозки и транспортировки энергоносителей (уголь, нефть и нефтепродукты, газ) на большие расстояния. В случае АрмССР они особенно подчеркивали важность дальнейшего развития гидроэнергетики в Армении, вне пределов освоения гидропотенциала оз. Севан. По сути, речь шла об освоении гидропотенциала рек Воротан и Дебед. А после 1954 г. и начала атомной эры речь пошла уже о перспективах развития атомной энергетики в АрмССР.

Предметом беспокойства М. Сабурова и некоторых специалистов Госплана СССР являлось, в первую очередь, неравномерное социально-экономическое развитие Российской Федерации, а также сверхзависимость европейской части России от нефти и газа, добываемых в Азербайджане и в отдаленных, преимущественно северных, районах Российской Федерации и азиатской части СССР.

Такая зависимость втягивала СССР в спираль болезненной зависимости от экспорта трудноизвлекаемых и дорогих углеводородов, ослабляя независимость и стабильность страны. Ведь в результате добычи дорогих углеводородов существенно дорожал весь ассортимент продукции в стране, снижалась эффективность капитальных вложений в экономику страны, замедлялось технологическое развитие производства. В сложившихся к тому времени условиях компенсировать это можно было только за счет постоянно растущего экспорта нефти и газа из СССР, что, в свою очередь, усиливало действие этих негативных факторов. Эта порочная спираль, сложившаяся десятилетиями, в итоге повысила степень «хрупкости»[28] СССР, сделала его сверхчувствительным к колебаниям мировой конъюнктуры на нефть и в конечном итоге — уязвимым для внешнего «нефтяного» удара, последовавшего в середине 80-ых [15].

Однако обеспокоенность Сабурова и его немногочисленных единомышленников имела гораздо более глубокие причины, чем исключительно экономическая сторона вопроса. Так, еще в 1950–1952 гг., когда в Политбюро ЦК КПСС и Президиуме Совета Министров СССР изучались варианты расширения газификации в союзных республиках, М. Сабуров возражал против планов снабжения Европейской части РСФСР газом из Центральной Азии и АзССР. По его словам, «все это ставит огромную часть нашей страны в зависимость от Азербайджана и Центральной Азии, что неверно, в первую очередь — с долгосрочной политической и национальной точек зрения»[29].

Эти «Долгосрочные политические и национальные последствия» в полной мере дадут о себе знать 30 лет спустя, приведя к межнациональным столкновениям и распаду СССР, исходу армян из Арцаха и ослаблению влияния РФ в Закавказье. Эти последствия заметны и сегодня, в 2025 году, например, в попытках некоторых российских властных кругов ослабить огромное влияния азербайджанского лобби в РФ.

Анализ борьбы мнений и сути кадровых перестановок 50-60 годов[30] в высших политических кругах СССР, а также изучение последовавших изменений в стратегиях экономического развития союзных республик представляет собой отдельную и сложную задачу. Для нашей статьи достаточно отметить, что после прихода к власти Л. Брежнева оценки и подходы М. Сабурова были прочно забыты, уступив место масштабному освоению нефтегазовых запасов Сибири, Казахстана и Азербайджана. Вследствие этого произошел рост зависимости европейской части СССР от указанных регионов.

Что касается Армении, то перестановки в центральных эшелонах власти, разумеется, отражались и на экономической политике Армении весьма явственно. Отголоски этого можно найти в официальных документах АрмССР, касающихся 3-го энергетического кризиса и развития атомной энергетики.

Хронологически первый официальный документ, непосредственно относящийся к развитию атомной энергетики в республике, датируется 20 ноября 1956 года. И примечательно, что это были выступления на совещании ЦК Компартии Армении (КПА), посвященном «проблеме Севана». Так, первый секретарь ЦК КПА С. А. Товмасян[31] в своем выступлении на этом совещании отмечал:

«Теперь об атомной энергии. Мне кажется, что некоторые люди недооценивают этот вопрос. ЦК КПА и Совет Министров АрмССР дважды поднимали этот вопрос перед союзным правительством. Сейчас действует специальная комиссия, которая занимается этой проблемой. Через несколько дней у нас будет определенное мнение, которое мы представим союзному правительству. Я думаю, что те товарищи, которые считают, что ускоренное строительство атомной станции необоснованно, ошибаются. В предложениях этих товарищей есть только одна правильная мысль. Это то, что, получая топливо, мы сэкономим воду озера Севан… Мы должны подумать о переброске воды в Севан» ([6], No 222).

На том же совещании первый заместитель председателя Совета Министров АрмССР С. Мовсесян[32] констатировал:

«Необходима реализация ряда мероприятий, которые позволят нам в ближайшем будущем перейти от энергетических попусков [воды из озера Севан] к ирригационным. Мы должны сократить попуски из озера до 500 млн куб. м в год, а в дальнейшем — снизить этот показатель. Прежде всего, мы должны добиться строительства атомной станции. Если месяц назад об этом шли только разговоры, то сегодня у нас есть комиссия, которая работает в направлении выбора подходящей площадки для строительства атомной станции» (No 219).

Основываясь на изучении этих и других официальных документов, мы можем заключить следующее.

Во-первых, необходимость и возможность строительства АЭС в Армении осознавались уже в 1956 г., т. е. всего через два года после пуска первой в мире АЭС. Причем, в период 1954-56 гг. ЦК КПА и Совет Министров АрмССР уже дважды поднимали этот вопрос перед союзным правительством.

Во-вторых, развитие атомной энергетики в Армении рассматривалось как комплексное решение, имевшее цели: 1) Обеспечить местное производство электроэнергии, необходимой для интенсивного развития республики; 2) Создать условия для сокращения попусков воды из озера Севан, ограничив их до 500 млн куб. м и менее в год. (Заметим, что вопрос попусков воды из Севана остается актуальным и по сей день, периодически появляясь в повестке дня).

В-третьих, планы развития атомной энергетики в Армении отнюдь не были повсеместно признаны и встретили существенное сопротивление как в профессиональных, так и в партийных и государственных кругах. Это становится понятным даже при беглом просмотре официальных документов сборника [6] за 50-60 года. Характерно, что данное сопротивление имело широкий спектр «обоснований»: от абсурдных и дилетантских с технико-экономической точки зрения предложений по «спасению» Севана («установим десятки тысяч ветряков и насосами будем закачивать воду обратно в Севан») и до утверждений геополитического характера («мазут, газ и нефтепродукты всегда получали из Азербайджана. Давайте и сейчас получать, производить электричество, оставив Севан в покое»).

Это последнее «обоснование» было созвучно и с позицией союзного центра, особенно после отстранения от власти Н. Хрущева. В результате сочетания этих обстоятельств, для преодоления 3-го энергетического кризиса в Армении было принято поверхностное и экстенсивное решение, предполагавшее, в первую очередь, резкий рост импорта мазута из Азербайджана для генерации электроэнергии на армянских ТЭС (No 244, 276, 278). Как мы увидим в следующей статье, это решение сыграло роковую роль в возникновении жесточайшего 5-го энергетического кризиса в Армении в начале 90-ых, серьезно повысив его тяжесть для населения и страны в целом.

В-четвертых, в середине 1950-ых гг. в Армении созрело понимание необходимости срочного решения проблемы Севана, что привело к резкой активизации работ в этом направлении. Существенное значение здесь имела деятельность академика АН АрмССР И. В. Егиазарова (No 176), первого секретаря ЦК КПА С. Товмасяна (No 209), начальника управления «Армэнерго» Г. А. Алексаняна (No 210) и других в 1947–1955-ых гг. Была намечена схема мероприятий по стабилизации и повышению уровня Севана, которая предполагала переброску вод реки Арпа и ее притока Ехегиса в озеро Севан по специальному безнапорному туннелю («Арпа–Севан»). Этот уникальный для СССР и мира проект был составлен в 1961-62 гг. (главный инженер проекта — А. М. Марджанян, см. Примечание 20).

В последние годы правления первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева проект «Арпа–Севан» удалось включить в повестку всесоюзных строек, что произошло на фоне «транзита власти» в АрмССР от С. Товмасяна к Я. Заробяну[33]. Строительство началось во второй половине 1960-ых и было завершено в 1981 г., став самым сложным и масштабным проектом, когда-либо реализованным в Армении.

Таким образом, ряд факторов привели к отсрочке развитие атомной энергетики в республике. К ним следует отнести победу в Ереване и Москве подходов в преодолении энергетического кризиса, основанных на импорте азербайджанского мазута. А также осознание приоритетности реализации проекта «Арпа–Севан» в Армении, проходившая на фоне скрытой, но весьма ожесточенной борьбы между Азербайджаном, Грузией и Арменией за союзные фонды.

В это время Грузия боролась за Ингурскую ГЭС с установленной мощностью 1300 МВт.[34] Строительство началось в 1961 г. и завершилось в конце 1977-го. В настоящее время вопрос эксплуатации Ингурской ГЭС является основным экономическим фактором в геополитических процессах между Грузией, Абхазией и РФ, наряду с проектом глубоководного порта Анаклия[35]. Азербайджан, «благодаря титаническим усилиям национального лидера Г. Алиева»[36], пытался доказать необходимость строительства на реке Кура новых — Шамхорской и Еникендской ГЭС, мощностью в 380 МВт и 150 МВт соответственно.

Причем, Г. Алиев представлял строительство этих ГЭС как региональную альтернативу проекту Воротанского каскада ГЭС в Армении, называя их «новым гидрокаскадом в Азербайджане». И это при том, что Шамхорская и Еникендская гидростанции[37] должны были располагаться на той же реке Кура, что и Мингечаурская[38] и Варваринская ГЭС[39]. Это сравнимо с тем, как если бы Армения представила «союзному центру» строительство Атарбекянской и Ереванской ГЭС как «новый гидрокаскад», совершенно отдельный от Севан-Разданского каскада, с независимым от него водосборном бассейном.

(Заметим, что этот подлог, не имеющий прецедентов в истории гидроэнергетики, отчасти был необходим Азербайджану еще и потому, что в 1950-70-ых там так и не удалось создать собственную систему гидроэнергетического проектирования и строительства, а также собственную школу гидроэнергетики. В результате в Азербайджане оказалось невозможным составить комплексную схему освоения гидроэнергетического потенциала р. Кура, как это произошло в Армении в случае С-Р или Воротанскoго каскадов ГЭС).

На фоне уже «доставшегося» Армении масштабного проекта «Арпа–Севан» некоторые круги центральной власти СССР ставили под сомнение необходимость строительства в Армении даже 3-ех ГЭС Воротанского гидрокаскада, мотивируя это тем, что «армянские друзья таким образом пытаются избавиться от энергетических систем соседних братских республик». Неудивительно, что те же круги ставили под сомнение и целесообразность создания в Армении гораздо более дорогих и масштабных атомных энергетических и технологических мощностей, утверждая, что «армянская энергетика традиционно основана на импорте нефтепродуктов из Азербайджана и России (через Грузию), и такое поощрение энергетической независимости Армении нецелесообразно» [18]. Сопротивление было особенно сильным в соседних республиках, которые хотели реализовать эту возможность у себя [19, 20].

Тем не менее, вопреки противодействию, Армении удалось зафиксировать определенные успехи в преодолении 3-го энергетического кризиса, хотя и ценой отложенного рассмотрения строительства АЭС в Армении в обмен на принятие приоритетного строительства туннеля «Арпа-Севан». Так, протокол Госплана СССР от 29 июня 1964 г. «Об уточнении основных показателей развития энергетики Армянской ССР на 1965 г. и 1966–1970 гг.» еще отмечал:

«Начать строительство АЭС в Армянской ССР мощностью 1200 МВт. Считать целесообразным в 1964 г. начать подготовку технико-экономического обоснования ААЭС и разработку проектной технической спецификации с целью обеспечения ввода в эксплуатацию первого блока в 1969-ом, а 2-го блока — в 1970-ом году» (No 274).

Однако уже 12 февраля 1965 г. в решении совещания, утвержденном председателем СМ Армении А. Кочиняном, «О вопросе быстрого роста производящих мощностей в энергосистеме АрмССР до 1970 г.», строительство АЭС в Армении не упоминалось (No 276). Более того, решение технического совета Госкомитета по энергетике СССР от 18 февраля 1965 г. констатировало:

«Ввиду дефицита электроэнергии в АрмССР и отсутствия местных энергетических ресурсов в Закавказье предусматривается строительство АЭС, однако разработка ее проекта еще не началась, поэтому ее ввод в эксплуатацию практически может быть обеспечен только после 1970 года (No. 278)».

Наконец, в июне 1965 г. докладная записка Госплана АрмССР и отдела энергетики СМ отмечает:

«В предыдущие годы в Армении было зафиксировано замедление темпов строительства новых энергетических мощностей. В результате, начиная с 1960 г. республика получает электроэнергию из АзССР для покрытия энергетического дефицита. Доля импортируемой из АзССР электроэнергии в энергетическом балансе АрмССР год от года растет, на 1965 год предусмотрен переток в Армению 2,04 миллиарда кВт/ч (включая 90 миллионов из Грузии), что составляет 45% от общего потребления электроэнергии в АрмССР. …Опыт показывает, что разумный импорт электроэнергии в страну должен составлять от 5 до 10%, максимум до 20%, и никогда не должен превышать эту цифру. …Совет Министров Армянской ССР согласился с предложением Госплана СССР и Госкомитета по энергетике о строительстве атомной станции в Армении. Срок сдачи проекта — 1966 г. Если строительство начнется в 1967-ом, ввод мощностей в эксплуатацию можно предусмотреть примерно в 1972 г. (No 279)».

Таким образом, под воздействием ряда обстоятельств развитие атомной энергетики в Армении оказалось отложенным на 5-10 лет. Однако именно в годы преодоления 3-го кризиса были посеяны те семена, из которых произрастет качественно новый этап развития энергетической отрасли Армении.

Так, в упомянутом выше протоколе 1964 г. «Об уточнении основных показателей развития энергетики АрмССР» предусматривалось: «Принять меры для запуска Татевской ГЭС в 1968-ом[40], Шамбской ГЭС — в 1969-ом[41] и Спандарянской ГЭС — в 1970-ом[42] (No 274)». Окончательное решение о строительстве ААЭС было принято лишь в августе 1966 г. на совместном заседании Совета Министров АрмССР и ЦК Компартии.

Армения готовилась к новому рывку в своем развитии.

(Продолжение следует)

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Марджанян, А․В․, Глобальные регионы, волны поколений и историческая политика: НОФ «Нораванк», «21 ВЕК», №3 (79), 2018.

- Тойнби, А. Дж․, Постижение истории. Перевод: Л․ Даллакян, «Антарес», Ереван, 2013. — 608 с.

- Группа «100 лет армянской энергетики»: коллега․ Президент: Егиазарян Л. В., Ереван, «Мусалер Принт», 2003. — 191 с.

- Микоян, А. И., Так было. М.: «Вагриус», 1999. — 612 с.

- «Институт АРМГИДРОПРОЕКТ, 70 лет (1932-2002)». Ред. Саркисян А. М., Манукян Р. А., Овсепян С. Г., Изд. «Айагитак», Ереван, 2002. — 239 с.

- «Развитие энергетической базы Советской Армении за 50 лет. Документы и материалы». Сост. Мартынов В. П., Григорян Р. Л., под ред. Вартаняна С. А., Изд. «Айастан», Ереван, 1978. — 423 с.

- Атаян, Р. А․, Рыцарские души. «Гарун», № 11, 1987.

- Марджанян, А. А., Перестройка СССР и Спитакское землетрясение. Доклад «30 лет землетрясения в Спитаке: история, опыт и уроки трагедии». НОФ «Нораванк», Ереван, Армения. 3 декабря 2018 г.

- Марджанян, А. А., Ядерное оружие и регион. Часть 1. США/НАТО и СССР/РФ. Аналитический центр «АРВАК», 21 июня, 2023.

- Том, Рене, Структурная стабильность и морфогенез. Перевод с французского Д. Х. Фаулер. W. A., Benjamin, Inc., Рединг, Массачусетс, 1975. — 348 с.

- Марджанян, А. А., Атомная энергетика։ Франция, Россия, Китай, Германия. Аналитический центр «АРВАК», 4 октября, 2024.

- Достижения Науки в Советской Армении. Под ред. акад. В. А. Амбарцумяна. Ереван, Изд. АН Армянской ССР. 1984.

- Мовсесян, С. А., Промышленность Советской Армении за 50 лет. Ереван, Изд. АН Армянской ССР, 1970.

- Ангаладян, Р. С., Армянский Авангард внутри тоталитаризма. Монреаль, Ереван, 2006.

- Марджанян А.․В., Энергетика и геополитика։ НОФ «Нораванк», «21 ВЕК», №1(1), 2003г.

- Талеб, Н.․Н., «Антихрупкость. Как извлечь пользу из хаоса». Перевод: Л․ Тарханян. «Антарес», Ереван, 2022. — 620+XII с.

- Чичкин, Алексей, Максим Сабуров: недопустимо превращать Россию в «иждивенца» по нефти и газу․ 08.2015․

- Чичкин, А., Воротанский каскад ГЭС в Армении. Научное общество кавказоведов. Август, 2015.

- Берия, Серго, (Гегечкори Сергей Алексеевич). Мой Отец Берия. М., «Олма Пресс», 2004. — 432 с.

Марджанян, А. А., социально-экономическая система Азербайджанской Республики. Т.1. НОФ «Нораванк», Ереван, 2013. — 620 с.

[1] Национальный эксперт ПР ООН (энергетика), национальный эксперт ЕС (транспорт), почетный член экспертного клуба ЕАЭС, ведущий аналитик, д.тех.н., с.н.с.

[2] Оригинал статьи на армянском представлен в редакцию 25.09.2025 г. Текст статьи переведен и дополнен автором.

[3] Понятия «экономическая сложность» и «сложность общества» – не образные выражения, а термины со своими чeткими определениями. Они измеримы и поддаются количественному анализу, например, посредством «Индекса экономической сложности» данного города, страны или региона. См.: The Economic Complexity Index (ECI), https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96?tab=ranking (дата обращения: 19.08.2025).

[4] Kрупные гидроэлектростанции, водохранилища, мосты, туннели, атомные станции, железные дороги и магистрали формируют цивилизационную, экономическую и политическую карту стран и империй: от римской Via Appia до советского БАМ-а, от Плотины Гувера до Ингурской ГЭС, от акведука Сеговии до Разданского акведука, от водоводного туннеля Арпа–Севан до Готардского железнодорожного туннеля.

[5] В некоторых странах атомные электростанции (АЭС) используются для замыкания ядерного топливного цикла, в программах по созданию ядерного оружия или, например, для опреснения морской воды.

[6] Типологии и особенности 6-и энергетических кризисов Армении целесообразно рассмотреть в рамках отдельной статьи. Тем более, что до сих пор отсутствует какая-либо обобщающая работа, посвященная этому важнейшему и поучительному вопросу.

[7] Производство электроэнергии, включая потребление электроэнергии на собственные нужды для этого производства, а также потери при передаче и распределении электроэнергии.

[8] Рассмотрение 5-го (1989-95 гг.) и 6-го (2011-15 гг.) кризисов мы проведем в следующей статье.

[9] «В Лори находились медные рудники, один лишь Алавердский медно-химический комбинат ежегодно производил 3800 тонн меди, что составляло четверть всего медного производства Российской империи» [4].

[10] Он был глубже, чем энергетический кризис в России. Так, в России в 1921 г. было произведено 520 млн кВт∙ч электроэнергии – примерно в 4 раза меньше, чем в 1913-ом [3].

[11] Главный инженер проекта – выдающийся гидроинженер СССР, Иван Васильевич Егиазаров (1893, Тифлис – 1971, Ереван). С 1920 года был членом комиссии плана «ГОЭЛРО», для которого разработал вопросы электрификации Кавказа, основанные на освоении гидроэнергетического потенциала. В 1943 г. Егиазаров переезжает в Ереван. Убит в 1971 г. в Ереване, предположительно – во время вооруженного ограбления. См.: https://sputnik-georgia.ru/20180712/tiflis-tbilisi-dom-istoria-semii-241186839.html (дата обращения: 14.09.2025).

[12] По словам историка Р. Ованнисяна: «Начало 1920-ых в Армении были годами голода и смерти».

[13] Александр Федорович Мясникян (1886, Новый Нахиджеван – 1925, Тифлис). Выдающийся армянский политический и общественный деятель, в 1921–1922 гг. – председатель Совнаркома (премьер-министр) Арм.ССР. 4-5 июля 1921 г. участвовал в пленуме Кавказского бюро ЦК РКП(б), проголосовав против решения о включении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, принятого при вмешательстве И. Сталина. Погиб 22 марта 1925 г. в авиакатастрофе, предположительно организованной Л. Берией, см.: «Неслучайная авиакатастрофа», Военно-промышленный курьер, Москва, 23.03.2005, https://web.archive.org/web/20120 911011247/http://svr.gov.ru/smi/2005/vpkurjer20050323.htm (дата обращения: 24.03.2011).

[14] В коллективной памяти армянского общества 1991-94 гг. запомнились как «годы холода и темноты».

[15] Иосиф Андреевич Тер-Аствацатрян (1886, Шуши – 1938, Ереван), выдающийся армянский советский гидроэнергетик, строитель. Главный инженер проекта Канакерской ГЭС, с 1927 г. был начальником строительства Дзора ГЭС, а с 1931 г. — Канакерской ГЭС. Расстрелян в 1938 году. С 1966 г. Канакерская ГЭС сегодня носит его имя.

[16] Агаси Гевондович Ханджян (1901, Ван – 1936, Тифлис), выдающийся армянский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Армении (1930–1936). Убит в Тифлисе 9 июля 1936 г., по всей вероятности, по указанию Л. Берии.

[17] Аматуни Симонович Аматуни (Вардапетян) (1900, Гянджа – 1938, Москва), армянский советский государственный и партийный работник, в 1935–1936 гг. — 2-й секретарь ЦК КП(б) Армении. После убийства А. Ханджяна, в 1936–1937 гг. — 1-й секретарь ЦК. Расстрелян 28 июля 1938 г. в рамках «транзита» Г. Ягода – Н. Ежов – Л. Берия в руководстве «органов».

[18] Манукян, Акоп Арутюнович (1907, Ахалцихе – 1982, Ереван). Руководил институтом «Армгидроэнергопроект» в 1946–1977 гг. Главный инженер проекта Севанской ГЭС, головной ГЭС С-Р каскада. Заслуженный строитель Армянской ССР.

[19] Главные инженеры проекта: А. А. Манукян, Армо Гегамович Саргсян (1908, Тегеран – 1988, Ереван).

[20] Главный инженер проекта: Арутюн Мисакович Марджанян (1912, Александрополь – 1990, Ереван). Выдающийся гидротехник, заслуженный строитель Армянской ССР (1966), кавалер боевых орденов «Красной Звезды», «Красного Знамени», трудовых — «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени» и других. Являлся также главным инженером проектов Атарбекянской (Разданской) и Арзни ГЭС, Гехинского, Норашеникского, Вединского и Арманисского водохранилищ, а также уникального проекта «Арпа-Севан», см. ниже.

[21] Для строительства Арзни ГЭС широко использовалась горнопроходческая и другая техника, конфискованная в Германии после окончания войны, и как часть контрибуционных выплат СССР доставленная в Армению. Техника сплавлялась на баржах по Дунаю к Черному морю, далее грузовыми кораблями перевозилось в черноморские порты Гр.ССР, и далее — железной дорогой до Армении. Руководил этой сложной операцией Александр (Алис) Мисакович Марджанян (1904, Александрополь – 1987, Ереван), — председатель Комитета по технологии машиностроения АН АрмССР, заместитель президента АН АрмССР по новой технике. Общее руководство работ по вывозу горнопромышленного и механического оборудования из Германии в СССР осуществлял М. З. Сабуров, о нем см. ниже.

[22] Главные инженеры проекта: Бабкен Саакович Чолоян (1917–1992, Ереван). Являлся также главным инженером проекта Шамбской ГЭС Воротанского каскада ГЭС.

[23] Мы используем тут термин «структурная стабильность» (“structural stability”) французского математика Р. Тома в соответствии с эвристическим подходом его «теории катастроф» [10].

[24] ARMENIAN-1, https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1 (дата обращения: 19.09.2025).

[25] С 1962 года в Армении начинается этап газификации, строительство районных котельных для централизованного теплоснабжения многоквартирных домов. Газ здесь в основном использовался для горячего водоснабжения квартир и бытовых нужд. В котельных же в основном сжигался мазут. Для разжижения вязкого мазута сначала сжигался газ, затем осуществлялся переход на сжигание мазута.

[26] Максим Захарович Сабуров (1900, Дружковка – 1977, Москва). Государственный деятель СССР, инженер-механик, главный инженер Наркомата тяжелой промышленности СССР (1937-1938), заместитель председателя (1938–1940, 1946–1947) и председатель (1941–1942, 1949–1955) Госплана СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР (1947–1957).

[27] Тигран Сергеевич Хачатуров (1906–1989, Москва), экономист, член-корреспондент (1943) и академик (1966) АН СССР. Директор Института комплексных транспортных проблем (ИКТП) (1954–59). В 1988 году инициировал работы по технико-экономическому обоснованию строительства железной дороги «Баку–Нагорный Карабах–Лачин–Зангезур–Нахичевань–Турция».

[28] Термин «хрупкость» мы используем здесь как антоним понятия «антихрупкость», введенного и популяризированного Н. Талебом [16]. Если бы Талеб был бы знаком с теорией нелинейных динамических систем, то он осознал бы, что нет необходимости придумывать новый термин, да еще и с отрицательной частицей. Термин «грубость», введенный А. А. Андроновым и Л. С. Понтрягиным в 1937 году здесь был вполне достаточен. И он определялся прямо, без какого-либо отрицания.

[29] Эти положения Сабуров и Хачатуров повторят в 1976 году в своем письме к министру газовой промышленности СССР С. Оруджеву. Понятно, что также безрезультатно [17].

[30] Сабуров был отстранен от государственной деятельности в 1957 году за поддержку «антихрущевской группы» и за острую критику некоторых экономических «реформ» первого секретаря КПСС Н. С. Хрущева (1894–1971). В свою очередь, Хрущев был отстранен от власти в октябре 1964 г., уступив место Л. И. Брежневу (1906–1982).

[31] Сурен Акопович Товмасян (1909, Шинуайр — 1980, Ереван), видный партийный и государственный деятель Армянской ССР, дипломат, первый секретарь ЦК КП Армении (1953–1960), Чрезвычайный и полномочный посол.

[32] Сурен Амбарцумович Мовсесян (1911–1982), государственный деятель, доктор геолого-минералогических наук. См.: https://arar.sci.am/Content/118305/file_0.pdf (дата обращения: 19.08.2025).

[33] Яков Никитич Заробян (1908, Артвин – 1980, Москва), видный армянский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КП Армении (1960–1966).

[34] Главный инженер проекта Вадим Израилевич Бронштейн (1936–2011), головная организация ОАО «Институт Гидропроект им С.Я. Жука». Всесоюзное строительство ГЭС началось в 1961 году, завершившись в конце 1977 г. В настоящее время вопрос эксплуатации Ингурской ГЭС является основным экономическим фактором в геополитических процессах, протекающих между Грузией, Абхазией и РФ, наряду с проектом глубоководного порта Анаклия.

[35] См.: «Новый глубоководный порт Грузии» (на арм.) // Центр «Орбели», 14.11.2019, https://orbeli.am/ hy/post/315/2019-11-14/New+deep+port%20of%20Georgia (дата обращения: 24.09.2025).

[36] См. «Краткий обзор развития энергетики в Азербайджанской республике», https://web.archive.org/ web/20190915212351/http://www.azenerji.com/ru/information/articles/article1.html (дата обращения: 24.09.2025). Заметим, что в 50 годы Г. Алиев работал в резидентурах КГБ СССР в Иране, Турции, Пакистане и Афганистане. С 1960 года стал начальником Контрразведывательного отдела КГБ при СМ АзССР, в 1964 году — заместителем председателя КГБ при СМ АзССР. Первый секретарь ЦК КП АзССР (1969—1982).

[37] Строительство Шамхорской ГЭС началось в 1975 г., в эксплуатацию она была сдана в 1982-ом. Проектирование Еникендской ГЭС началось в 1984 г., было остановлено в 1990-ом и возобновлено в 1995-ом. В эксплуатацию сдана в 2000 году.

[38] Строительство Мингечаурской ГЭС началось еще до Великой Отечественной войны, в конце 1930-ых гг. Работы возобновились после войны, главные инженеры проекта — Александр Алексеевич Беляков, Сергей Никандрович Моисеев. Строительство Мингечаурской ГЭС была объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой и явилось самым крупным строительством пятой пятилетки в СССР. Была сдана в эксплуатацию в начале 1955 г. (установленная мощность 425 МВт), спустя 2 года после пуска Гюмушской ГЭС в Армении, см.: Табл. 1.

[39] Строительство Варваринского водохранилища и Варваринской ГЭС мощностью 16.5 МВт было завершено в конце 1954 г.

[40] Главные инженеры проекта: А. Г. Саргсян, Г. Р. Гаспарян. Строительство ГЭС было завершено в декабре 1970 г. с опозданием на 3 года.

[41] Фактически пущена в 1978 году, с опозданием на 9 лет.

[42] Главный инженер проекта: Татевос Карапетович Ягджян. Фактически ГЭС пущена в 1989 г., с опозданием на 19 лет. Это был последний крупный энергетический объект, запущенный во времена АрмССР.