Международные транспортные коридоры и их воздействие на региональную безопасность

1. Актуальность проблематики и понятие

«Международный транспортный коридор» (МТК)

Прочность положения государства в системе международных отношений во многом определяется состоянием успешности его экономического развития, уровнем ВВП, технологической оснащенностью, сырьевым потенциалом, индустриальной развитостью, физической географией, эффективностью силовых структур и, конечно же, транспортно-коммуникационной инфраструктурой. Все эти факторы оказывают прямое влияния на экономическую безопасность страны и региона.

Во все времена транспортные маршруты генерировали рост торговых отношений и создавали предпосылки для развития государств. Исторически, транспортные коммуникации являлись и продолжают оставаться важнейшим средством развития многообразных (торговых, экономических, культурных, цивилизационных, политических и военных) отношений между народами, государствами, цивилизациями и континентами.

В эпоху Древнего мира и Средневековья Восточную Азию со Средиземноморьем и Европой связывала караванная дорога, которая известна миру как «Великий Шелковый путь». Данный термин был введен в оборот немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 г. «Великий Шелковый путь» появился после завоевательных походов Александра Македонского, позволивших значительно расширить познания Запада и Востока друг о друге, и создавших предпосылки для установления торговых связей. Название же «Шелкового пути» отражало основной экспортный товар из Китая, то есть шелк.

С тех пор и до сих пор человечество познало много новых маршрутов транзитных коммуникаций, ставших, с одной стороны, следствием технического прогресса, ибо качество дорог и транспортных средств всегда остается в прямой зависимости от научно-технического развития, а с другой – естественного экономического сотрудничества и международной конкуренции.

Новые дороги (транспортные коммуникации и коридоры) – это всегда путь к переменам. Причем, позитивным для одних геополитических центров и игроков, а в отдельных случаях – негативным для других субъектов (оказавшихся, например, за пределами данных проектов, либо ставших вынужденными соучастниками вопреки своим национальным интересам в силу военных поражений и зависимого положения).

Фактически транспортные коммуникации являются «кровеносными сосудами» национального и мирового хозяйства. Великие исторические реки, морские и океанские трассы, железнодорожные и автомобильные пути, всемирная информационная магистраль формируют коммуникационный каркас нашей планеты и создают фундамент межцивилизационного диалога.

Между тем, международные транзитные коммуникации всегда сопутствуют экономическому развитию бенефициаров подобных проектов, меняют контуры мировой торговли и геополитики. Нередко процесс определения новых маршрутов международных транспортных коммуникаций, вытекающий из природы национальных интересов глобальных игроков, формируется в условиях острой геополитической конкуренции и конфликтных отношений, становится следствием завоевательной политики и средством реализации имперских амбиций. Нарушение баланса интересов между ключевыми субъектами экспортно-импортных операций (проще говоря, мировой экономики) стимулирует рост внешних угроз, конфликтных противоречий и отрицательно сказывается на состоянии региональной и глобальной безопасности.

Подобная негативная тенденция в процессе окончательного определения важных маршрутов международных транспортных коридоров зачастую сопровождается локальными и региональными войнами. При этом стороны конфликта поддерживаются противостоящими геополитическими центрами, которые нередко эксплуатируют в своих интересах местные противоречия для установления собственного контроля над важными территориями и проходящими через них коммуникациями с целью последующего воздействия на судьбу международных транспортных коридоров и транзит товаров. В частности, как в плане их функционирования, так и в смысле блокирования невыгодного маршрута, если реализация проекта противоречит национальным интересам или имперским амбициям.

Следует отметить, что международные транспортные коридоры (МТК) как рождаются с учетом сочетания экономических и геополитических интересов, так и прекращают свою жизнь по тем же причинам. Иначе, тот же «Великий Шелковый путь», появившись раз в эпоху Античности, продолжался бы до наших дней. И хотя современный мир вновь возвращается к данному проекту на новом витке исторической спирали, но это уже новый транзит нового технологичного Китая (в том числе как по ассортименту экспорта, так и вероятным альтернативным маршрутам).

МТК рождается с учетом объективных экономических и геополитических перемен, становится следствием многообразных противоречий, а порой сопровождается разными по степени интенсивности и масштабам охвата конфликтами. Однако в конечном итоге, реализация проекта МТК предполагает параллельное обеспечение жесткого режима безопасности его функционирования (включая, международно-правового, технического, военного, антитеррористического и т. д.).

Проще говоря, никто не станет вкладывать большие средства в строительство протяженных многокилометровых транзитных коммуникаций и коридоров (включая автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, энергетических, кабельных), если на конкретном участке (отрезке) данного маршрута, соединяющего страны (регионы и континенты), сохраняется высокая степень угрозы военного конфликта или вероятность международного терроризма и диверсионной войны.

Одним из наглядных примеров, подтверждающих отмеченный тезис, является локализация угрозы курдского повстанческого движения на востоке и юго-востоке Турции на рубеже ХХ–ХХI вв. для реализации так называемых «контрактов века» Азербайджана по формированию в обход России альтернативного маршрута транзита каспийской нефти и газа на мировые рынки.

Так, в феврале 1999 г. была проведена совместная операция спецслужб США, Израиля и Турции по захвату лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) А. Оджалана в резиденции греческого посла в Кении. Глава РПК тогда угрожал проведением активных диверсионно-подрывных акций по вероятному маршруту транзита азербайджанской нефти и газа на территории Турции. Подобная перспектива создавала бы угрозу не только безопасности Турецкой Республики, но и финансово-экономическим интересам стран ЕС, а также крупнейших западных и турецких энергетических компаний (включая British Petroleum, Pennzoil, Amoco, Total Energies, BOTAŞ и др.). В этой связи ставка была сделана на арест и пожизненное заключение Абдуллы Оджалана, что лишило курдское движение в Анатолии единоличного лидера.

Локализация курдской угрозы в Турции способствовала на Стамбульском саммите ОБСЕ в ноябре 1999 г. определению главного маршрута транзита азербайджанской нефти в обход России через Турцию в Европу. Тогда Россия вынуждена была оправдывать свои военные действия в Чечне по установлению конституционного порядка, но упустила вопрос транзита каспийской нефти из Азербайджана.

В сущности, «поход» чеченских группировок на Дагестан (Кара-махи и Чабан-махи) летом того же 1999 г. якобы с целью создания Исламской конфедерации на Северном Кавказе оказался частью спецоперации спецслужб США, Великобритании и Турции с целью блокирования российского маршрута нефтяного транзита из Баку. В то время Чечня фактически управлялась местными сепаратистами (Басаев–Яндарбиев–Масхадов) и блокировала нефтепровод Баку–Грозный–Новороссийск. Москва предложила президенту Азербайджана Гейдару Алиеву тот же маршрут, но в обход Чечни (то есть из Дагестана в Ставрополье и далее в Новороссийск). Однако в ответ на это чеченские боевики по внешней установке решили поджечь Дагестан и расстроить всякие планы российского контроля международного транзита азербайджанской нефти.

Иными словами, ценой двух спецопераций спецслужб стран НАТО и их союзника Израиля Западу удалось настоять на собственном варианте основного маршрута каспийской нефти из Азербайджана, что обеспечило им геоэкономическое вхождение на Южный Кавказ и формирование новых мультимодальных международных транспортных коридоров. А сегодня, освоив Южный Кавказ, Турция и Запад (США и Европа) пытаются распространить свое влияние на постсоветский юго-восток, то есть на богатейший ресурсами регион Центральной Азии.

В итоге Стамбульский саммит ОБСЕ с участием президента США Б. Клинтона осенью 1999 г. определил основной маршрут транзитных транспортно-энергетических коммуникаций из Азербайджана через Грузию в Турцию и Европу. Запад финансировал миллиарды долларов на строительство сети нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог. В первой четверти ХХI в. подобная стратегия Лондона, Вашингтона и Анкары привела к формированию «Южного транспортного коридора» (ЮТК) и реализации проекта формирования геополитического центра на Южном Кавказе в лице Азербайджана. Последний, в силу своей географии, представляет ключевой интерес для англосаксов и Турции на пути выхода в Центральную Азию под прикрытием доктрины пантуранизма и современной Организации тюркских государств (ОТГ).

Другой пример силового решения оптимальных маршрутов МТК является продолжающаяся арабо-израильская война в секторе Газа. В частности, политика Тель-Авива по этнической чистке данной территории на юге страны (фактически депортация двухмиллионного арабского населения из Газы) во многом преследует задачу установления полного контроля своих южных портов на берегу Средиземного моря, где планируется прохождение одного из морских маршрутов транзита товаров из Индии в Европу.

С распадом СССР и разрушением биполярной системы мирового порядка, установленного по итогам Второй мировой войны, международное сообщество оказалось в состоянии турбулентных процессов и глобальных перемен. Надежды США признать себя единоличным «победителем» по итогам «Холодной войны» и саморазрушения Советского Союза сформировать монополярный мир при доминирующем лидерстве Вашингтона оказались нереалистичными в силу объективных противоречий и наличия разных центров силы, претендующих на сохранение мирового баланса и создание многополюсной мировой конструкции.

На Мюнхенской международной конференции по безопасности в феврале 2007 г. президент России В. Путин публично опроверг стратегию мирового господства США и призвал уважать многообразие современного мира. Последующий период первой четверти ХХI в. свидетельствует, что мир погрузился в хаотический процесс кризиса и противоречий, конфликтов и локальных войн. Прежняя система международной безопасности и институт ООН оказались неадекватными новым вызовам времени, малоэффективными на пути купирования военного произвола одних против слабых и незащищенных сил международного сообщества. Свидетельством этому стали война в Ираке и Ливии с ликвидацией местных правящих режимов, грузино-российский и российско-украинский конфликты, 44-х дневная война в Нагорном Карабахе и депортация армянского населения, не завершившаяся гражданская война в Сирии и продолжающийся палестино-израильский военный конфликт в секторе Газа.

Соответственно, в период глобальных трансформаций объективно появляются условия формирования новых международных транспортных коммуникаций и коридоров, которые будут отражать контуры нового мирового порядка, новых восходящих сил, нового облика мировой торговли. Естественно, нередко сам главный экспортный товар может стать предметом высокой (включая) конфликтной конкуренции.

Например, начиная с ХХ в., когда нефть приобрела новое значение в мировой экономике и стала эксплуатироваться в промышленных целях, история человечества знает немало конфликтов и войн разной степени интенсивности, которые велись за право обладания и контроля над нефтью, которые и сейчас тлеют из-за нефти и могут возгореться с новой силой.

Советский Союз старался бережно относиться к своим природным ресурсам, обеспечивая региональный баланс эксплуатации сырьевых богатств и не допуская при этом нарушений в отношении тех же союзных республик, чья физическая география отличалась огромными запасами той же нефти и газа. Именно поэтому всякие попытки обвинений России в имперских издержках по отношению к национальным окраинам досоветского и советского периодов не соответствуют действительности. Иначе сегодня, например, те же прикаспийские страны (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) не имели бы столь высоких запасов названных видов стратегического сырья, за доступ к которым в постсоветский период разворачивается откровенная борьба ключевых мировых игроков и важных региональных стран.

Тем не менее, с распадом СССР в 1990–2000-ых гг. мы стали свидетелями реализации нового альтернативного, в обход России, международного транспортно-энергетического коридора по выходу крупных энергетических компаний Великобритании, США, Турции, Франции, Италии и др. к каспийской нефти и газу Азербайджана. В итоге, с 1994 по 2020 гг. был реализован мультимодальный проект МТК (включая нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум, трансанатолийский (TANAP) и трансадриатический (TAP) газопроводы, железнодорожная магистраль Баку–Тбилиси–Карс).

Сегодня в Закавказье появился новый южнокавказский транспортно-энергетический коридор, который может стать одним из ключевых связующих участков китайского МТК «Один пояс–один путь» в рамках проекта «Средний коридор». Иными словами, геополитические противники всегда внимательны к глобальным и региональным трансформациям, традиционно используют временную слабость своих конкурентов для расширения собственных возможностей и изменения исторически сложившегося баланса сил. Нередко геополитические амбиции в данном случае становятся определяющими на пути реализации, казалось, экономических проектов новых МТК.

В частности, подобный дисбаланс в отношениях экономики и геополитики наглядно проявился при реализации самого протяженного (1730 км) из всех географических альтернативных маршрутов и, соответственно, самого дорогого (более $3 млрд) нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан в то время, когда функционировала безопасная альтернатива Баку–Грозный–Новороссийск.

Некоторые эксперты, оценивая локальные конфликты на Кавказе в 1990–2000-х гг. (включая, карабахский, абхазский, чеченский), не исключают, что они были искусственно инициированы с участием заинтересованных иностранных государств и их спецслужб (в частности, Великобритании, США, Турции, Израиля) для блокирования российского маршрута МТК и транзита каспийской нефти и газа. В одной из своих публикаций в 2020 г. мне приходилось отмечать, что «в ноябре-декабре 1994 г. спецслужбы стран Запада и Турции с использованием Азербайджана инициировали внутренний военный конфликт в России с эпицентром в Чечне, дабы блокировать российский нефтепровод»(3).

Таким образом, международные транспортные коридоры в условиях глобальных геополитических трансформаций и интеграционных процессов являются важными факторами развития мировой экономики. МТК включает создание и функционирование стабильных транспортных коммуникаций между различными участниками международных экономических отношений.

МТК означают маршруты транзитных транспортных коммуникаций, соединяющих ряд стран в единую экономическую систему для трафика пассажиров и товаров. При этом нередко в данной связи можно встретить и наименование «мультимодальные МТК», то есть речь идет о нескольких модулях (разновидностях) транспортно-коммуникационных связей (включая автомобильные и железные дороги, сеть трубопроводов, линии электропередач)(4).

Соответственно, мультимодальный проект МТК предполагает определение выгодных транзитных маршрутов от точки крупного производителя товаров до точки крупного платежеспособного потребителя, включает в себя сеть различных видов транспортных и энергетических связей (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского, трубопроводного, кабельного) для перевозки грузов и пассажиров в регулярном режиме и с формированием соответствующих дорожно-транспортных коммуникаций (шоссейных дорог, железнодорожных магистралей, морских портов, воздушных гаваней, электронных систем таможенного и пограничного контроля и т.д.).

Сама география (в особенности выход к морским рубежам) порой определяет важность МТК. Сегодня (как, впрочем, и вчера) трудно переоценить экономическую и военно-политическую значимость Черноморских проливов, обеспечивающих вход и выход в Черное и Средиземное моря и Атлантический океан. И тот, кто контролирует Босфор и Дарданеллы, остается в обойме ключевой мировой геополитики.

В свою очередь открытие 17 ноября 1869 г. Суэцкого канала стало революцией в мировой морской торговле. В частности, строительство бесшлюзового канала в Египте позволило соединить Средиземное и Красное моря, обеспечить кратчайший морской путь выхода из Индийского в Атлантический океан, ибо судам больше не нужно было огибать Африку, а водный путь сократился на 8 тыс. км.

МТК, как правило, стимулируют развитие национальных экономик государств, по территории которых они проходят. Вместе с тем, они могут рассматриваться и как важный инструментарий «мягкой силы» проектировщиков МТК, частью завоевательной политики более сильных субъектов в отношении слабых участников проекта. Во всех случаях, данная проблематика вызывает обоснованный интерес со стороны политики, экономики и безопасности, а также исследовательский интерес академической науки (политологии, экономики, социологии, юриспруденции и т. д.).

Следует отметить, что за последние годы в академической практике России появилось достаточно много разноплановых научных работ (диссертаций, монографий, статей, докладов) по вопросам МТК. Особый интерес при этом вызывают труды ряда авторов (включая И. Аббасалиева, Л. Альбрехта, П. Бирюкова, Л. Вардомского, А. Володина, В. Воронова, Н. Григорьева, А. Гороховой, Е. Гладских, И. Ермакова, К. Журавлева, М. Комова, В. Лазарева, Е. Левитина, М. Тураевой, К. Хлопова, Е. Шустовой и др.), посвященные теоретическим и методологическим основам формирования и развития МТК, а также экономическим и геополитическим аспектам воздействия МТК на динамику событий применительно к тем или иным странам, регионам и континентам(5).

Можно сказать, что квалифицированное исследование совокупности вопросов, связанных с МТК, способствует формированию не только сообщества специалистов, но и целых научных школ, чьи взгляды могут сочетаться и противоречить, ибо нередко выводы фиксируют не только объективную реальность формирования новых проектов МТК, но и отражают политическую ангажированность самих экспертов с учетом политических установок стран их проживания и гражданской принадлежности.

Актуализируется изучение комплекса вопросов, связанных с экономическими и геополитическими аспектами воздействия МТК на национальную (государственную), региональную и глобальную безопасность. Южный Кавказ, например, в силу своей физической географии и разновекторных геополитических ориентиров субъектов региона, разной палитры интересов внешних игроков, заинтересованных в сохранении или установлении собственного влияния здесь, сегодня превращается, с одной стороны, в один из районов повышенного внимания извне, а с другой – в ключевое соединяющее звено (перекресток) международного транзита товаров в направлении Восток–Запад и Север–Юг.

Южный Кавказ выступает важным маршрутом проектируемых мультимодальных МТК, которые при сбалансированности внешних и внутренних интересов способны нести региональный мир и безопасность. Однако подобного баланса пока не наблюдается и в регионе сохраняется угроза усугубления противоречий и конфликтов.

2. Конфликтные интересы современных ключевых мировых

и региональных игроков при формировании МТК

В свое время В. Ленин справедливо утверждал, что «Политика есть концентрированное выражение экономики»(6). Данная формула доказана временем, ибо задача государства – создание развитой экономики, без чего правительству сложно удержать власть и обеспечить безопасность страны от внешних угроз. Если же рассмотреть политику ключевых современных мировых и региональных государств сквозь призму экономических интересов при реализации проектов МТК, то можно сделать вывод – там, где большие деньги, там всегда появляется конфликт интересов. Естественно, богатые страны постоянно желают еще большего обогащения (причем нередко за счет интересов других государств – более слабых и отстающих).

Относительно конструктивной значимости МТК эксперт И. Аббасалиев отмечает: «Международные транспортные коридоры вообще и евразийские в частности служат принципиально новым механизмом международного сотрудничества и фактором, направленным на преодоление возросшей турбулентности отношений государств. Возникшая в связи с неустойчивостью мирового политического ландшафта и увеличением внешнеполитических рисков тенденция актуализации национальных повесток в ущерб международным интеграционным процессам получает конструктивное преодоление в организационных формах нового качества, одной из которых являются международные транспортные коридоры»(7).

Иными словами, И. Аббасалиев выделяет позитивную роль МТК, поскольку подобные международные экономические проекты, на его взгляд, способствуют преодолению кризисных процессов и турбулентных отношений между государствами, переводят конфликтную национальную повестку в более конструктивное русло через развитие торговых и международных интеграционных связей. В целом данная точка зрения весьма конструктивна, если в реальности все стороны и участники МТК поддерживают принципы уважения равных прав, стабильности, безопасности и взаимовыгодного партнерства, то есть исключают нарушение суверенитета, геополитические амбиции и право силы.

Однако подобная позитивная характеристика МТК, отрицающая наличие конфликтных интересов ведущих геополитических игроков на этапе разработки и реализации подобных проектов, свидетельствует о неполном преставлении предмета исследования (либо ангажированном подходе к той или иной концепции МТК в части участников, маршрутов и механизмов контроля). В противном случае все проекты МТК, независимо от индекса инициатора и разработчика, получали бы однозначную поддержку внешних субъектов; во всем возобладал бы рационализм и выгода интеграции.

Одним из убедительных примеров нашего мнения выступает современное состояние армяно-азербайджанских отношений. Как известно, Азербайджан, не выполнив ни один из пунктов трехстороннего (Азербайджан, Армения, Россия) соглашения от 9 ноября 2020 г., настаивает в качестве одного из условий подписания мирного договора с Арменией на п. 9 названного онлайн-заявления, то есть беспрепятственного и бесконтрольного открытия так называемого «Зангезурского коридора» для связи с Нахичеванской автономной республикой (НАР) и далее Турцией.

Правительство Армении в принципе согласно рассматривать разблокировку транспортных коммуникаций (включая и по связи Азербайджана с Нахичеванью через Мегринский район), но отказываться рассматривать данную коммуникацию в логике коридора и потери суверенитета над собственной территорией. Данное противоречие продолжается несколько лет на глазах у остального мира, но не находит решения, видимо, из-за противоречивости интересов ключевых внешних игроков.

Иными словами, перспектива транзита товаров и финансовая прибыль пока не становится убедительным аргументом для общности региональных интересов и заинтересованных в Южном Кавказе внешних сил. Если же объявленная президентом США Д. Трампом «тарифная война» с Китаем будет сохраняться и далее, то как Вашингтон согласится на «Средний коридор» для транзита китайских товаров через страны Южного Кавказа на Запад (Турция и ЕС) в обход той же России?

Между тем практика свидетельствует, что нередко одни МТК разрабатываются и реализовываются в ущерб интересам других крупных игроков и малых стран, имеют политическую мотивированность на получение экономических и геополитических выгод за счет безопасности других. В качестве убедительного примера можно назвать историю формирования Южного энергетического и транспортного коридора из Азербайджана через Грузию в обход России в Турцию и Европу.

В конце 1990-х гг. Великобритании и США не удалось реализовать названный МТК на Южном Кавказе более рационально, то есть с меньшими финансовыми вложениями из-за сокращения его протяженности через тот же Зангезурский маршрут на юге Армении. В качестве компромиссного условия участия Армении в данном проекте и последующего вытеснения России из региона американцы тогда предлагали вариант территориального обмена между Ереваном и Баку, как вариант решения Карабахской проблемы (в частности, территория НКАО с Лачинским коридором передается Армении, а часть Мегринского района – Азербайджану). Однако тогда этот компромисс не получил развития из-за полярности мнений в Баку и Ереване (в частности, в Азербайджане отставка советника президента по внешней политике Вафы Гулузаде и главы МИД Тофика Зульфугарова, а в Армении расстрел парламента 27 октября 1999 г. и убийство премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера НС Карена Демирчяна). Сегодня тема Зангезурского маршрута вновь актуализируется применительно к «Среднему коридору» в проекте китайского МТК.

Конфликт интересов стран Арабского Востока (Саудовской Аравии и ОАЭ), Израиля и Турции достаточно рельефно проявляется в случае индийского МТК с отголоском в палестинском секторе Газа.

Попытаемся на примере ключевых мировых и региональных игроков разобраться в сущности конфликтных интересов в рамках реализации проектов МТК в первой четверти ХХI в.

США, позиционирующие себя глобальным игроком на мировой арене, буквально во всех значимых экономических проектах (включая и по МТК) демонстрируют свое присутствие (либо как проектировщик-участник, либо в качестве разрушителя-противника). Соединенные Штаты в качестве средств давления на своих оппонентов (конкурентов и противников) используют достаточно известный арсенал средств.

В частности, это политика жестких экономических и финансовых санкций (например, в адрес Северной Кореи, Ирана, России и Китая); финансово-инвестиционное и технологическое содействие становлению новых экономических центров и противовесов (например, Китай и Индия); инициирование локальных конфликтов для блокирования, либо продвижения тех или иных проектов МТК (например, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе); непосредственное (полное или частичное) инвестирование выгодных и согласованных проектов МТК; участие посредством американских транснациональных корпораций в новых МТК.

В книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», написанной им в 1997 г., отражены геополитические императивы и стратегия США по установлению в ХХI в. контроля над Евразией (прежде всего – постсоветским пространством). З. Бжезинский обоснованно полагал, что окончательный отход Украины от России с установлением в Киеве прозападного политического режима позволит США сохранить статус единственной «мировой империи» и исключит перспективу возрождения новой мощной Русской державы в Евразии. Будучи последователем англосаксонской геополитической школы Маккиндера, Бжезинский рассматривал политику в контексте противоборства морской и сухопутной цивилизаций.

Именно поэтому, дабы не допустить очередного усиления России, З. Бжезинский предлагал стратегию внедрения в Евразию с опорой на ключевые страны, представляемые им в статусе «геополитических центров» с учетом их важного географического положения. К этой группе стран американский геополитик относил Украину, Турцию, Иран, Азербайджан и Южную Корею.

Касаясь постсоветского юга он, в частности, отмечал: «Независимый Азербайджан, соединенный с рынками Запада нефтепроводами, которые не проходят через контролируемую Россией территорию, также становится крупной магистралью для доступа передовых и энергопотребляющих экономик к энергетически богатым республикам Средней Азии»(8).

Иными словами, США, с учетом физической географии Азербайджана, выделяют его в качестве важного международного коридора (энергетического и транспортного) для связи Запада с Центральной Азией в обход России, что и создает конфликт интересов между ключевыми мировыми игроками.

В качестве механизма широкого внедрения в постсоветское пространство для ослабления и последующего вытеснения России из регионов традиционного исторического присутствия, Бжезинский предлагал использовать набор геоэкономических инструментов для экспорта природных (прежде всего — энергетических) ресурсов Каспийского бассейна, а затем Центрально-Азиатского региона в обход России на мировые (особенно–европейские) рынки.

Оценив усиление Китая на мировых рынках, США ныне пытаются максимально ограничить торгово-экономическую экспансию китайских товаров. Проводимая нынешней администрацией президента США Д. Трампа «тарифная война» против Поднебесной является не только попыткой оградить американский рынок от китайской продукции, что создает для КНР угрозу потери ключевого рынка в более чем $700 млрд, но и сигналом на пути китайского проекта МТК «Один пояс–один путь». Ибо, учитывая антироссийские санкции Европы из-за украинского конфликта и антиевропейские тарифы США, Пекин будет стремиться к расширению экспорта своих товаров на рынок ЕС. В этой связи интересы США и Китая могут вновь столкнуться на закавказском транзитном маршруте.

Великобритания. Будучи в прошлом проектировщиком системного геополитического конфликта за обладание ключевыми ресурсами евразийского пространства, фактически с разрушением СССР и временным ослаблением России на рубеже веков Лондон пытается возродить тактику конфликтного проекта «Большой игры» с целью последовательного вытеснения РФ из регионов исторической ответственности для эксплуатации природных ресурсов и выкачивания богатств.

Соответственно, Британия поддерживает альтернативные России проекты МТК, что, в конечном итоге, способно привести к переформатированию глобальной геополитической «шахматной доски». В этом плане Лондон выступил главным инициатором «Южного транспортного коридора» на Южном Кавказе с опорой на Турцию и Азербайджан; поддерживает проект Среднего коридора через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу; не исключает в перспективе реализацию «Туранского МТК» с выходом Турции через Закавказье в Среднюю Азию, или как сейчас в Анкаре говорят – «Западный и Восточный Туркестан».

Глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур опекает данный проект. Во время своего визита в Баку в ноябре 2024 г. Р. Мур выступил в университете ADA с предложением формирования тюркского союза по аналогии с англосаксонской организацией «Пять колец». И, конечно, Лондон пытается взять у России реванш за геополитический проигрыш в «Большой игре» на рубеже XIX–ХХ вв. в Туркестане.

Китай сегодня не просто выступает инициатором мега-проекта МТК «Один пояс–один путь» для вывоза товаров китайского производства в Европу, но в поисках альтернативных наземных и морских коммуникаций планирует посредством принципа «потребление рождает спрос» вовлечь в орбиту своего влияния ряд малых и относительно крупных региональных стран, включенных в маршрут МТК Поднебесной.

Иными словами, коммунистический Китай пытается реализовать «китайскую революцию» глобального доминирования не посредством экспорта марксистско-ленинской (с добавлением Мао Цзедуна) идеологии, а через материальные товары китайского производства. Вместе с тем, Пекин заинтересован в масштабном выходе на платежеспособный европейский рынок, ибо большая часть внешнеторгового оборота КНР приходится на европейский рынок ($847 млрд за 2022 г., $782,9 млрд в 2023 г., $785,82 млрд в 2024 г.)(9). Соответственно, Китай с осторожностью воспринимает перспективы реализации конкурентного индийского проекта МТК через страны Ближнего Востока в Европу и пытается своей мощью купировать пантюркистские планы Турции по выходу в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) с центром в Урумчи.

Индия переживает динамику экономического развития и внешнего содействия (инвестиционного и технологического) со стороны США и ЕС (особенно Франции). Соответственно, Нью-Дели заинтересован в реализации индийского МТК в Европу как через страны Ближнего Востока, так и Южного Кавказа с учетом конфликтного отношения к данному проекту со стороны группы стран (включая Китай, Пакистан, Турцию).

Турция в новом столетии благодаря особым отношениям с Великобританией и тюркскими республиками постсоветского пространства (прежде всего – географически близким Азербайджаном) стала важным связующим центром на пути транзита стратегического сырья (нефти и газа) из Каспийского бассейна в Европу. Эта тенденция наращивается посредством взаимовыгодного торгового (прежде всего – энергетического) сотрудничества с Россией (газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также мегапроект «газовый хаб») и планами Анкары по системному выходу в Центральную Азию («Туранский коридор»). Последний представляет потенциальную угрозу со смещением в сторону конфликтных интересов в отношении группы важных стран евразийского континента (в частности – России, Ирана, Китая и Индии).

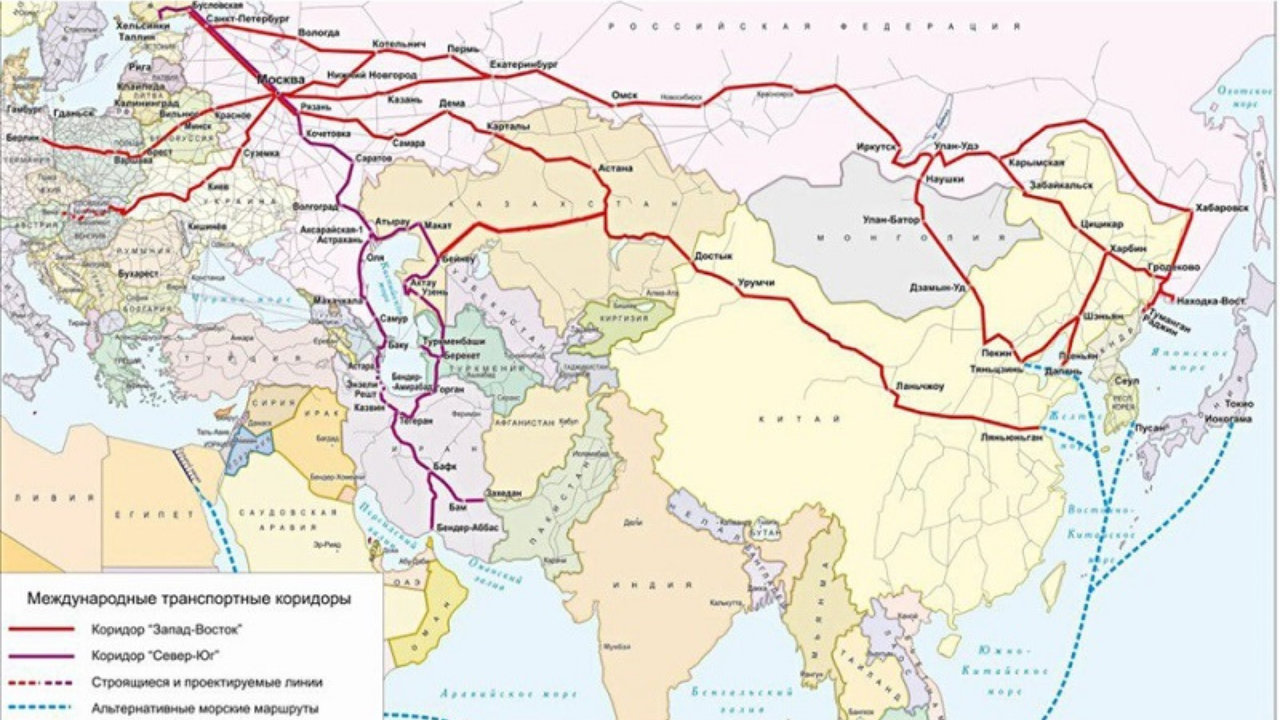

Россия, по-прежнему оставаясь самым крупным государством в мире в центре Евразии, выступает инициатором важного МТК «Север–Юг». Богатейшие природные ресурсы и выгодная география России позволяет ей выступать в качестве ключевого партнера как стран Глобального юга, так и коллективного Запада. Российский контроль большей части Арктики в обозримой перспективе будет оказывать ключевое воздействие на мировую торговлю и транзит товаров.

Однако проект МТК «Север–Юг» в современный период по причине сохраняющихся противоречий с Западом из-за украинского конфликта (преимущественно со странами Европы), а также геополитических и геоэкономических устремлений Турции в Центральную Азию не может быть форсирован. В этом проекте важнейшим партнером для выхода России в Индийский океан выступает Иран, который, однако, не желает усиления Азербайджана и может стать объектом внешней, американо-израильской агрессии.

3. Современные проекты международных транспортных коридоров

и их влияние на экономическое развитие и геополитику

Евразийский континент на современном этапе является определяющим в плане формирования новых контуров миропорядка, мировой ресурсной базы и торговли, что порождает определение новых проектов международных транспортных коридоров, которые окажут прямое воздействие на экономический прогресс и геополитические трансформации текущего столетия. Последнее будет оказывать прямое воздействие на процесс формирования глобальной и региональной системы безопасности. В ряду обозначившихся проектов МТК выделяются такие, как китайский «Один пояс–один путь» (BRI), индийский (IMEC), турецкий «Средний» (или «Туранский») коридор и российский «Север–Юг» (NS).

Китайский проект «Один пояс–один путь» (BRI) в Европу. Впервые данный проект был обнародован председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2023 г. в ходе его визитов в Казахстан и Индонезию.

В частности, китайский лидер предложил объединить сухопутный и морской торговые пути для более быстрой доставки товаров из Поднебесной в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы. МИД КНР включил данный масштабный проект в стратегию дипломатии Пекина и содержание 13-ой пятилетки.

Суть китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

На основе продолжения и развития духа древнего шелкового пути «Один пояс–один путь» призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию миру и устойчивому развитию.

«Один пояс–один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны (в том числе – «новые экономики» постсоветских республик) и развитые страны. На территории инициатора мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб – $21 трлн. К 2022 г. в данную инициативу вложено более $1 трлн.

В рамках данного проекта МТК рассматривается создание 3-ех трансевразийских экономических коридоров:

1) «Северного» (Китай, страны Центральной Азии, Россия и Европа);

2) «Среднего» или «Центрального» (Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузия/Армения, Турция/Иран и Европа);

3) «Южного» (Китай, страны Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Индийский океан).

Соответственно, название проекта «Один пояс–один путь» недостаточно адекватно отражает суть китайских планов, ибо мы не видим одного пути – их несколько. К тому же центральный («Средний») коридор имеет два противоречивых маршрута (в частности, через Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию, либо Иран, Армению, Грузию).

Пекин считает данный проект не просто масштабным, но и жизненно важным, ибо перепроизводство товаров китайских фабрик и заводов требует большого и платежеспособного рынка в лице ЕС. Страны Запада (США и Европа) составляют больше половины внешнеторгового оборота КНР, без этих рынков Пекин может лишиться более $1,5 трлн и усложнить проблемы внутреннего обеспечения с угрозой погружения экономики в состояние стагнации и регресса. Вместе с этим Китай рассчитывает в процессе развития двусторонних торгово-экономических отношений с группой малых экономик стран Евразии способствовать не только развитию конструктивного партнерства, но и в определенной степени втянуть их в экономическую и геополитическую зависимость от КНР.

Поскольку новая администрация президента США Д. Трампа предпринимает антикитайские действия (включая повышение тарифных пошлин для китайских товаров до 145%, давление на страны Южной Америки с целью ограничения их торговых связей с КНР, и эта так называемая «панамская практика» может быть распространена Вашингтоном на другие страны и регионы), Пекин пытается учесть аналогичное недовольство ЕС «торговой войной» США и вовлечь Европу в союз с КНР для увеличения экспорта китайской продукции.

Применительно к России Пекин предлагает северный маршрут МТК, однако российско-украинский кризис и последовавшие жесткие антироссийские санкции со стороны коллективного Запада сегодня фактически временно заблокировали российский отрезок китайского транзита. Соответственно, «Средний коридор» через Казахстан, Каспийское море и страны Южного Кавказа создают некую угрозу обхода России со стороны китайского МТК и укрепления региональных экономических и геополитических позиций Поднебесной в южных регионах постсоветского пространства (в Центральной Азии и Южном Кавказе).

Китай уже установил достаточно прагматичные и партнерские отношения с республиками Центральной Азии (особенно Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном) и Азербайджаном. Обращает на себя внимание апрельский официальный визит 2025 г. в Пекин президента Азербайджана И. Алиева, в ходе которого было подписано азербайджано-китайская Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, согласно которому Азербайджан становится региональным центром по транзиту китайских товаров на Запад.

Одновременно с этим в рамках проекта МТК «Один пояс–один путь» Китай намерен включить в свою транспортную сеть и Армению, о чем заявил временный поверенный в делах КНР в Ереване Минь Чэнь в контексте участия РА в «Среднем коридоре» для трафика товаров в Турцию и Европу(10). Таким образом, армянский транзитный участок через Тавуш и Гюмри, либо Зангезур (Мегри) может стать важным составляющим «Среднего коридора» китайского проекта МТК. При этом маршрут через Тавуш и Гюмри является кратчайшим в сравнении с другими альтернативами (Зангезур или Грузия) и финансово оптимальным, что сохраняет ревностную конкуренцию для соседних Грузии и Ирана.

«Средний коридор» в китайском проекте предполагает и грузинский маршрут транзита своих товаров через Черное море в Европу. С этой целью китайцы стали инвестировать проект по строительству глубоководного порта Анаклия в Грузии, который сможет принимать океанские контейнеровозы. Именно поэтому часть экспертов полагают, что одной из причин обострения отношений Запада с Грузией стал проект развития черноморского порта Анаклия в пользу Китая.

Главным оппонентом реализации китайского проекта «Один пояс–один путь» сегодня выступают США, которые выражают недовольство политикой Пекина в отношении судьбы о. Тайвань, развитием взаимовыгодного китайско-российского стратегического партнерства и перспективой влияния на экономику стран ЕС. Именно поэтому в 2023 г. снизился торговый оборот между США и Китаем на 12,2% и составил $607,01 млрд(11). И именно поэтому в том же 2023 г. США стали поддерживать альтернативный китайскому проекту индийский МТК в Европу, а сегодня Дональд Трамп установил гонку повышения тарифов на китайские товары.

Индийский проект транспортного коридора в Европу (IMEC). В сентябре 2023 г. президент США Джозеф Байден после саммита G-20 в Нью-Дели анонсировал создание индийского МТК. В частности, он заявил, что США, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Иордания и Индия завершили работу над историческим соглашением о новом экономическом коридоре по маршруту Индия–Ближний Восток–Европа.

Настоящий проект предусматривает инвестиции в морские и железнодорожные перевозки, что будет стимулировать развитие мировой торговли, поставки экологически чистой энергии, прокладку интернет-кабелей и новой интеграции стран Ближнего Востока и остальных участников МТК. Реализация настоящего проекта предполагает создание альтернативы китайскому МТК «Один пояс–один путь» и является одной из ключевых инициатив США с целью противостояния растущему влиянию КНР.

Именно поэтому Пекин не принял участие на известном саммите ШОС в Нью-Дели в сентябре 2023 г. Между тем, индийский транзит пока что купируется сохраняющимся палестино-израильским конфликтом в секторе Газа на побережье Средиземного моря, куда планируется транзитный поток из Индии. К тому же, данный конфликт пока не дает возможности США наладить торговые отношения между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

В свою очередь Турция, вкусившая преимущества транзитной территории, желает присоединиться к индийскому МТК и выступить перевалочным пунктом транзита товаров в районе порта Мерсин. Видимо, потому столь активно президент Реджеп Эрдоган выступает против политики Израиля по изменению этнодемографии сектора Газа и предлагает турецкий план урегулирования палестинского вопроса с предоставлением Анкаре международного мандата гаранта безопасности независимой Палестины с выходом турецких миротворческих сил в район морского порта Газы.

Однако турецкое участие в индийском МТК решается не в Нью-Дели и не в Тель-Авиве, а скорее в Вашингтоне и во многом зависит от позиции Анкары по удовлетворению американских амбиций на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Последнее оказывает прямое воздействие на Турцию, возникшие с начала 2024 г. проблемы банковского сектора и отказ турецкой стороны от платежей по российским транзакциям. Да и поражение правящей Партии справедливости и развития 31 марта 2024 г. на муниципальных выборах в пользу прозападной оппозиции есть тревожный сигнал для суверенной политики Эрдогана. Тема столкновения турецко-израильских интересов в Сирии также остается предметом жесткого внимания США и желания исключить военный сценарий разрешения противоречий.

Между тем одним из участников индийского МТК может стать географически близкий к Индии Иран через Персидский залив. Иранский маршрут индийского транзита предполагает северную ветку через армянский Зангезур, далее через Грузию, Черное море и в Европу. Именно поэтому Тегеран публично выступает против предоставления Зангезурского коридора Арменией в пользу турецкого проекта МТК «Туранский коридор», выдаваемый пока под формулой китайского транзита «Один пояс–один путь».

Иран использовал театр палестино-израильского конфликта для демонстрации возможностей своих прокси-сил в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке против Запада. В Красном море и Аденском заливе проиранские хуситы фактически заблокировали международный торговый флот англосаксов и сделали на время боевых действий в секторе Газа неэффективным проход через Суэцкий канал. Как известно, страховые компании подняли ставки для танкеров, а многие торговые корабли вынуждены были менять свой маршрут. Соответственно, для Ирана индийский МТК представляет важное экономическое и геополитическое значение, за что Тегеран будет продолжать свою борьбу.

В случае же достижения компромиссного решения на переговорах между США и Ираном по ядерному досье, купирования американо-израильской агрессии против ИРИ для Тегерана открывается перспектива снятия (либо смягчения) части санкций, что приведет к актуализации МТК для вывоза иранских товаров (прежде всего, газа) на мировые рынки (в особенности в страны ЕС). И в данном случае Армения может стать важным мостом на пути Ирана в Европу и Россию.

Как видим, с реализацией индийского транзита параллельно складываются конфликтные интересы, оказывающие воздействие на национальную и региональную безопасность части государств Ближнего Востока и Южного Кавказа.

Турецкий транзитный проект энергетического и транспортного коридора («Средний» или «Туранский коридор») в Европу. Турция с учетом выгодного экономико-географического положения на стыке трех континентов (Азии, Африки и Европы) и с реализацией ряда стратегических проектов по вывозу энергетических ресурсов Азербайджана в обход России на европейский рынок приобрела важное транзитное значение. Анкара продолжает политику энергетической диверсификации, торгового прагматизма и претендует на повышение статуса региональной державы в рамках нескольких взаимосвязанных стратегий – неоосманизм, неопантуранизм, турецкое евразийство и турецкая ось. Иными словами, Турция претендует в проекте многополюсного мира на свой тюркский полюс и связующий мост между Азией и Европой.

Соответственно, после военного успеха турецко-азербайджанского тандема в Нагорном Карабахе в 2020–2023 гг. Турция приступила к активной политике формирования контуров Турана с выходом через кратчайший армянский Зангезурский коридор в Азербайджан и далее в тюркские страны Центральной Азии, которые располагают богатыми энергетическими и минеральными ресурсами. Свою восточную экономическую политику по освоению ресурсов новообразованных тюркских стран Анкара проводит как в рамках проекта ОТГ, так и участия в китайском мега-проекте «Один пояс–один путь».

Именно поэтому предлагается реализация Среднего коридора, который позволит туркам рассчитывать на контроль Зангезурского коридора и системный выход в пределы исторического Западного и Восточного Туркестана. К тому же, Анкара пытается использовать временные экономические и геополитические сложности России, связанные с противостоянием Запада в ситуации кризиса на Украине, для прорыва к туркменскому газу, казахскому урану и тюркском миру в целом.

Турция в переговорах с США и Великобританией представляет свою восточную политику как часть стратегии НАТО, ибо на ее плечах в Центральную Азию войдет Североатлантический блок, что позволит создать «санитарный коридор» между Россией, Ираном и Китаем. В этой парадигме Турция разрабатывает и проект «Туранской армии», как некое азиатское бюро НАТО.

Между тем турецкий проект «Среднего» («Туранского») коридора противоречит национальным интересам и безопасности Ирана. Россия пока что вынуждена вести партнерский диалог с Турцией в силу временных сложностей на других направлениях геополитики. Однако это не означает, что Москва пренебрегает своими стратегическими интересами и позволит Анкаре ослабить и вытеснить российское многовековое присутствие на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Китай надеется на свою экономическую и военную мощь, что позволит ему легко купировать имперские амбиции Турции в отношении тюркского региона СУАР. Соответственно, сохраняющиеся конфликтные противоречия между Арменией и Азербайджаном Запад (США, Великобритания и Франция) попытается использовать для подчинения Турции в деле последующего регионального оперирования на Южном Кавказе.

Неслучайно весной 2025 г. в Самарканде (Узбекистане) состоялся первый саммит руководства ЕС и глав республик Центральной Азии. При этом континентальная Европа, испытывающая дефицит сырья из-за санкций против России и учитывающая скудность потенциала энергетических ресурсов Азербайджана, стремится к формированию новых транзитных коммуникаций для связи с Центральной Азией. Данный проект требует немало инвестиций, которыми не обладают банки ни Турции, ни Азербайджана, ни страны Центральной Азии. В Самарканде Брюссель пообещал инвестиции на сумму 12 млрд евро в область коммуникаций, энергетики и иных инфраструктурных проектов.

Российский проект транспортного коридора Север–Юг (NS). Россия, будучи самым большим государством в мире и в Евразии в частности, по своим объективным параметрам не может оставаться вдали от важных проектов МТК. География России сама является важнейшим транзитным звеном для связи Запада с Востоком и наоборот, Севера с Югом и наоборот. Через Россию проходят важнейшие евразийские коммуникации и продолжают модернизироваться новые маршруты в рамках интеграционных структур ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Будучи хозяином Арктики и располагая самым современным атомным флотом Россия на современном этапе формирует новые северные потоки МТК через Арктику.

К сожалению, из-за продолжающегося российско-украинского конфликта и санкционной войны Запада против России сегодня мир оказался перед фактом острого военно-политического кризиса. Подобная политика нанесла немалый ущерб экономическим интересам, прежде всего, самой континентальной Европы, посредством диверсий западных спецслужб выведены из строя важные энергетические коммуникации по экспорту российского газа в ЕС (в частности, диверсии на потоках газопроводов «Северный поток–1 и 2»). Этим наносится непоправимый ущерб энергетической безопасности Европы.

В сентябре 2024 г. канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв российских газопроводов «Северный поток» в Балтийском море террористическим актом и призвал органы безопасности и прокуратуры расследовать это дело с привлечением виновных к ответственности. В августе 2024 г. немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщали, что Берлин выдал ордер на арест подозреваемого в совершении теракта на газопроводах «Северный поток» – украинского подводника-диверсанта Владимира Журавлева. По данным немецкой стороны, в этой подрывной операции принимала участие диверсионная группа из 6 человек(12).

Учитывая временные ограничения и блокирование российских транзитных коммуникаций в Европу, Москва выступает инициатором активизации многовекторных связей со странами глобального Юга (Китаем, Индией, Турцией, Ираном, Арабским Востоком, Юго-Восточной Азией, Африкой и т. д.). В рамках данной дипломатии Россия предлагает мультимодальный проект МТК «Север–Юг».

Одним из сухопутных маршрутов названного МТК выступает Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция. И вновь актуализируется вопрос контроля Зангезурского маршрута, по которому могут проходить 3-4 разных МТК (включая российский, китайский, индийский, турецкий). Борьба за контроль над Зангезуром входит в область конфликтных интересов между разными различными геополитическими игроками и малыми странами (в частности, Россией, США, Великобританией, Турцией, Ираном, Китаем, Индией, Азербайджаном, Арменией).

Ключевой целью России в проекте МТК «Север–Юг» является выход через Персидский залив в зону Индийского океана. Применительно к Ирану, имеющий выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу, сохраняется проект создания водного канала протяженностью в 700–750 км и стоимостью порядка $10 млрд, что может соединить названные водные бассейны и снизить значимость тех же Черноморских проливов, обеспечив группе стран той же Евразии более оперативный выход через Персидский и Оманский залив в Ормузский пролив и Индийский океан. И, естественно, процесс реализации подобного проекта в Иране становится предметом серьезных противоречий в мировой повестке между глобальными и региональными игроками.

В этой связи российский эксперт Артем Леонов отмечает, что российско-иранский канал может обеспечить евроазиатские перевозки кратчайшим путем. Согласно А. Леонову, проект российско-иранского судоходного канала Каспий–Персидский залив длиной в 750 км был разработан еще в 1910 г. в Российской империи(13).

В последующем Великобритания и США всячески пытались предотвратить сооружение названного водного канала, дабы исключить усиление России на юге и не допустить ее контроля выходов в зону Индийского океана. Известный экономист Валентин Катасонов в этой связи отмечает, что в 1943 г. о проекте Каспийского канала на Тегеранской конференции при встрече с иранским шахом М. Пехлеви вспомнил И. Сталин. Однако иранская сторона, оказавшись в последующем под жестким влиянием США, не стала развивать данную тему(14).

В 1996 г. профильная иранская делегация посетила Волго-Донской канал и Волго-Балтийский водный путь. Иранцы провели переговоры в «Росморречфлоте» на предмет совместной экспертизы проекта «Каспий–Персидский залив» и его реализации. В августе 2018 г. прикаспийские страны подписали известное соглашение в Актау по определению нового статуса Каспийского бассейна, которое устранило правовые препятствия для сооружения данного канала. В частности, каспийскую трассу планируется провести по срединной акватории, то есть в нейтральных водах, где нет национальных морских зон. В иранской же части маршрут канала предполагается от порта Энзели на юге Каспия и далее по рекам Сефидруд–Керхе–Нахр-эль-Кахла с впадением в Шатт-эль-Араб и Персидский залив.

Подобная транспортная артерия позволит сформировать сквозной и кратчайший водный транзитный путь от Балтийского региона до Персидского залива и Индийского океана. Соответственно, для многих стран выход в Индийский океан по каспийскому каналу станет вдвое короче, чем через Босфор–Дарданеллы–Суэц–Красное море.

В 1997 г., как утверждает А. Леонов, США предупредили Иран, что против любых компаний и организаций, которые приступят к строительству Каспийского канала, будут предприняты самые суровые экономические санкции, поскольку реализация настоящего проекта ослабит геополитическое влияния Соединенных Штатов(15).

4. Географическая привлекательность Южного Кавказа

География Южного Кавказа (Закавказья) исторически превращала данный регион в связующее пространство в Евразии. Однако этническое многообразие и комплекс внутренних противоречий, с одной стороны, в сочетании с интересами крупных игроков – с другой, как правило, создавали трудности на пути естественной конкуренции и сотрудничества.

В зависимости от исторической эпохи и политического статуса региона, Закавказье то теряло остроту противостояния, превращаясь в провинцию крупного игрока, то, наоборот, приобретало конфликтную остроту из-за преимуществ «кавказского перекрестка». Неслучайно с распадом СССР Южный Кавказ, как и в первой четверти ХХ в., вновь получает конкурентное значение в региональной геополитике. Конфликтный потенциал Закавказья в сочетании с его выгодной географией и природными ресурсами создали условия для определения нового статус-кво с участием крупных игроков (включая РФ, США, Великобританию, ЕС, Китай, Индию, Турцию и Иран).

Для России Закавказье остается приоритетом южной геополитики и экономической интеграции с учетом исторической традиции присутствия в регионе, многовековых отношений и совместного проживания в едином государстве, интересов безопасности, взаимовыгодного транзита товаров и преимуществ многополярного мира.

США, Великобритания и ЕС нацелены на ограничение российского влияния и присутствия на Южном Кавказе, инициируют различные проекты по выдавливанию РФ из региона, установлению собственного контроля здесь, вывозу природных ресурсов и вхождению в смежный регион Центральной Азии.

Китай и Индия планируют использовать территорию Южного Кавказа для реализации МТК с целью сокращения временного промежутка доставки товаров в Европу, экономического поглощения региона и повышения собственных конкурентных возможностей.

Турция рассматривает Южный Кавказ в контексте расширения статуса регионального государства, реализации доктрины неопантуранизма, получения важной транзитной роли по трафику стратегических энергоресурсов (нефти и газа) на европейский рынок и льготных цен.

Иран пытается восстановить влияние в Закавказье с перспективой прорыва экономической изоляции, реализации выгодных проектов МТК для выхода на рынки Европы и России, а также исключения угроз собственной безопасности, исходящих от турецкой доктрины неопантуранизма и стратегии расширения НАТО на постсоветский Восток.

Азербайджан, Армения и Грузия, с учетом комплекса внутренних и внешних противоречий, пребывают в состоянии определения своего внешнеполитического и экономического вектора, от чего зависит их безопасность и перспектива экономического развития.

Следует отметить, что планируемые через Южный Кавказ проекты МТК «Средний коридор» и «Север–Юг» в определенный момент могут вступить в конфликтное противоречие, ибо Турции нужен коридор для выхода в т. н. «Туран» (Центральную Азию), а России данный процесс невыгоден, и она сама заинтересована в беспрепятственном выходе на Юг (включая в зону Персидского залива и Индийский океан через Иран). При этом, продвижение Турции и НАТО на Восток становятся не таким уж и мифическим после осени 2020 г. и успеха турецко-азербайджанского тандема в Нагорном Карабахе.

Оппонентом «Срединного коридора» выступает Иран, ибо Тегеран не желает усиления тюркского фактора на своих северных границах, опасается роста этнического сепаратизма среди собственного тюркоязычного населения с центром в Тебризе и исключает потерю Арменией контроля над Зангезурским маршрутом, обеспечивающим Тегерану выход в Грузию, Россию и Европу. Тегеран также не желает терять контроль над Нахичеванью и зависимость Азербайджана, который стал следствием Карабахского конфликта.

Опосредованным конкурентом китайско-тюркского МТК через армянский Сюник выступает Индия с учетом собственных планов реализации транзита по маршруту Иран–Армения–Грузия–Россия–Европа. К тому же, Нью-Дели сохраняет противоречия с Китаем, Пакистаном, Азербайджаном и Турцией.

Грузия опасается, что с открытием выгодного для Турции и Азербайджана т. н. «Зангезурского коридора» (либо маршрута Тавуш–Гюмри–Карс) вдвое уменьшится объем транзита товаров и пассажиров через ЮТК, что значительно подорвет стабильность грузинской экономики.

Москва предлагает МТК «Север–Юг» с 7,5 тыс. км, что позволит связать Европу, Россию через Азербайджан с Ираном, Персидским заливом и выйти в Индийский океан. Азербайджан поддерживает данный проект, ибо это позволит увеличить трафик товаров, укрепить конструктивные связи с Россией и Ираном. Соответственно, Баку модернизировал и построил необходимые инфраструктурные объекты (дороги, мосты, таможенные пункты и т. д.) до Астары – границы с Ираном на р. Аракс.

Однако Иран и в данном проекте пока на словах все одобряет, подписывает соглашения и улыбается при встречах. Тегеран не спешит с завершением строительства своей части инфраструктуры по линии Решт–Казвин–Бендер-Аббас. При этом Москва готова инвестировать и участвовать в совместном строительстве дороги. Очевидно, что Иран не желает усиления Азербайджана, а, быть может, увязывает проект «Север–Юг» с реализацией индийского МТК через Армению.

Именно поэтому глава Международной ассоциации Trans-Caspian International Transport Route Гейдар Абдикеримов отмечает: «У нас есть коридор Север-Юг: Астара–Решт–Казвин. Этот коридор анонсирован давно, но даже сейчас пока не продвигается. Азербайджан со своей стороны выполнил все обязательства… Но с иранской стороны дороги пока нет, а это тормозит развитие маршрута»(16).

Выжидание Ирана, очевидно, связано с нежеланием Тегерана усиливать на своих северных границах Азербайджан, предоставляя ему монопольный стыкующий контроль МТК «Север–Юг» между РФ и ИРИ. Иранцы видят географические альтернативные возможности смягчения «монопольной» роли Азербайджана в данном проекте. В частности, МТК «Север–Юг» может, помимо маршрута через Азербайджан, включать и три другие альтернативы: Россия–Грузия–Армения–Иран, Россия–Казахстан–Туркменистан–Иран и Россия– Каспийское море–Иран. В развитии подобной инфраструктурной логики Россия минимизирует зависимость от Азербайджана, прислушивающегося к мнению Турции и не вступившего в российские (евразийские) интеграционные союзы (ОДКБ и ЕАЭС) после успеха в Карабахской войне 2020 г. и благосклонной позиции российской стороны. В то же время, наличие названных альтернативных транспортных путей транзита товаров по МТК «Север–Юг» позволит Москве интегрировать в единую систему экономических связей все прикаспийские и закавказские постсоветские республики, а также иметь независимый морской путь прямого выхода в Иран.

В подобной перспективе у Ирана не останется подозрений относительно нежелательного сценария укрепления тюркской горизонтали с доминированием турецко-азербайджанского тандема. Соответственно, ускоряются процессы и дорожно-строительных работ. Сегодня тот же Китай заинтересован в наличии альтернативных участков транзита для своего проекта «Один пояс–один путь» (включая и на пространстве Южного Кавказа через Азербайджан и Армению). Россия тем более вправе рассчитывать на расширение модулей транзитных маршрутов.

Важным вопросом в реализации любых проектов и МТК в особенности, конечно, являются инвестиции и качество транзитных коммуникаций. В этом контексте Азербайджан и Грузия на порядок опережают соседнюю Армению на Южном Кавказе, ибо заинтересованность внешних игроков в обходной и альтернативной России транзитной дороги позволила Баку и Тбилиси в начале нового столетия получить серьезные инвестиции для строительства сети транзитных коммуникаций (нефтепровода, газопроводов, железной и автомобильных дорог, глубоководных портов, мостов и т. д.). Армения же в силу неурегулированности Карабахской проблемы осталась вне региональных транспортных коридоров.

Однако география современной Армении сохраняет высокую привлекательность для внешних сил в плане формирования оптимальных и кратчайших транзитных коммуникаций. В этом, в частности, высокая заинтересованность Ирана, Турции, России, Индии, Китая, стран ЕС. Лидер Армении Н. Пашинян в октябре 2023 г. на IV Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси презентовал национальный транспортный проект «Перекресток мира», включающий модернизацию транзитных коммуникаций по территории республики в направлении Запад–Восток, Север–Юг и наоборот. Однако Ереван пока что дальше презентаций, деклараций и намерений не особо продвинулся на пути реальной модернизации коммуникаций и высокого сервиса современной логистики для международного транзита.

Соответственно, в случае инвестирования заинтересованных внешних центров (например, со стороны Китая, Индии, России, Ирана, Европы и, возможно, Турции) армянский проект «Перекресток мира» может получить новое звучание и стать важным стыкующим звеном на Южном Кавказе. В то же время, соответствующее качество сервиса международного транзита объективно потребует повышения уровня безопасности и контроля коммуникаций. В этой связи Армения не может брать за правовую основу печально известное трехстороннее онлайн-заявление от 9 ноября 2020 г., поскольку 8 из 9 пунктов данного нератифицированного никем документа не были выполнены Азербайджаном и Россией. Соответственно, апелляция России к п. 9 названного заявления лишь затягивает время решения вопроса.

В то же время, учитывая де-юре отношения стратегического партнерства и союзничества между Арменией и Россией, Ереван и Москва могли бы подписать отдельное двустороннее соглашение по интеграции проекта «Перекресток мира» с проектом МТК «Север–Юг», и в его рамках предусмотреть всестороннее взаимодействие с российской стороной в вопросе обеспечения безопасности международного транзита по территории Армении.

Таким образом, международно-транспортные коридоры способствуют экономическому развитию, формированию новых тенденций в мировой торговле и контуров глобальной и региональной безопасности.

Время от разработки до реализации проекта МТК содержит не только согласование с вероятными участниками транзита процедурных, организационных, экономических, правовых и прочих мер, но и сопряжено нередко с острыми конфликтными интересами, игнорирование которых может в перспективе привести к более негативным последствиям.

(1) Доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор. Окончил исторический факультет Саратовского госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского. Историк, политолог, эксперт по вопросам конфликтологии, политики и безопасности, предмет исследовательского интереса – туркология, иранистика, арменоведение (включая – Карабахскую проблематику), кавказоведение. Автор фундаментального научного исследования-монографии «Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе», а также сотен научных и аналитических статей в различных изданиях.

(2) Статья представлена в редакцию 28.04.2025 г.

(3) Сваранц А. Нагорный Карабах против азербайджано-турецкой террористической коалиции // Новости САР. 2020. 27 окт.

(4) См.: Транспортные коридоры Азиатской России: состояние и перспективы / https://bstudy.net/650516/politika/mezhdunarodnye_transportnye_koridory_natsionalnaya_bezopasnost_rossii (дата обращения: 23.09.2024).

(5) См.: Аббасалиев И.С. Роль транспортных коридоров в международном сотрудничестве (на примере Каспийского региона) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия гуманитарные и социальные науки. М., 2022. Т. 22. № 3; Володин А.Г., Володина М.А. Проект международного транспортного коридора «Север–Юг» как фактор возможного укрепления внешнеэкономических связей России // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. М., 2019. Т. 12. № 6. С.29–42; Сваранц А. Нагорный Карабах против азербайджано-турецкой террористической коалиции // Новости САР. 2020. 27 окт.; Тураева М.О., Горохова И.В. Значение национальных интересов в транспортной сфере для обеспечения национальной безопасности России // Федерализм. М., 2022. Т. 27. № 3 (107). Сс. 125–138 и др.

(6) Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина // ПСС. 5-е изд. М.: «Политическая литература», 1969. Т. 42. С. 278.

(7) Аббасалиев И.С. Роль транспортных коридоров в международном сотрудничестве (на примере Каспийского региона) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия гуманитарные и социальные науки. М., 2022. Т. 22. № 3.

(8) Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. С. 26.

(9) См.: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/01/13/1014874-chto-znachit-pervii-spad (дата обращения: 07.05.2024); Объем торговли между Евросоюзом и Китаем в 2024 г. сократился // https://www.tass.ru/2025/01/13 (дата обращения: 25.04.2025).

(10) См.: https://t.me/bagramyan26/76526 (дата обращения: 24.04.2025).

(11) См.: Товарооборот Китая и США в 2023 г. упал на 12,2%. // https://ria.ru.2023.12.07.html (дата обращения: 02.04.2024).

(12) Шольц призвал расследовать взрывы на Nord Stream. РБК, 15.09.2024, https://www.rbc.ru/politics/15/09/2024/66e5f1479a794763b3da5e54ysclid=ma5fxs6jtq4495295 (дата обращения: 28.04.2025).

(13) См.: Артём Леонов. Вместо Суэца: из Каспия в Индийский океан. https://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/vmesto_sueca_iz_kaspija__v_indijskij_okean_180.htm (дата обращения: 24.09.2024).

(14) Там же.

(15) Там же.

(16) https://t/me/minvalaz/95572 (дата обращения: 27.09.2024).